日食射电观测

|

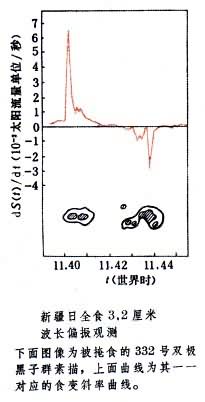

[拼音]:rishi shedian guance [外文]:radio observation of solar eclipse 用射电天文方法观测研究日食现象。多年来天文工作者利用日食的机会,进行各种天文观测研究。就太阳射电天文学来说,日食观测具有相当重要的意义。尤其是在射电天文学诞生不久,射电望远镜的分辨率还不很高的时期,这种观测就更为重要。在日食期间,月球边缘对太阳圆面的逐渐掩盖和露放,提供了天然的高分辨率。随着射电天文技术方法的日益改进,相对来说,日食射电观测方法已不似初期那么重要。不过,对于某些特殊情况,集中多种小型仪器,在多种波段上,同时作日食观测,仍然具有特定的意义。因此,这种日食射电观测方法,自1946年以来一直在使用。 观测的方法和内容在日食期间,用低分辨率的小型射电望远镜接收太阳的总辐射。这时,射电流量密度随着太阳被掩食和露放而不断变化。当月球初掩射电太阳时,接收到的太阳射电流量密度开始下降;在食甚附近,流量密度下降到最低水平。然后,当月球露放太阳时,流量密度开始上升;直到射电太阳完全露出时,流量密度才又恢复到日食前的数值。这样,就记录到一条完整的射电流量密度随时间变化的曲线。对这条实时记录曲线进行分析和处理(例如,作天空背景射电、月球射电、地球大气吸收、天线辐射效率等一系列改正),便可得到射电太阳本身的流量密度随时间变化的曲线S(t)。这条曲线就称为射电食变曲线。取它对时间的微商,就又获得食变斜率曲线dS(t)/dt。通过对这两条曲线的分析研究,可以获得有关太阳射电的许多资料。因为月球掩食太阳的运动速度已知,所以,由S(t)上的射电初亏时刻,便可算出掩食射电太阳半径,从而求得等效射电太阳半径。例如,中国于1968年9月22日在新疆的日全食射电观测中,所获得的3.2、11.1和21厘米波长上的等效半径分别为 1.04、1.07和1.085R嫯(R嫯为光学太阳半径)。从S(t)也可算出射电食甚时的剩余流量密度占太阳射电总辐射的百分比。从射电太阳半径和剩余辐射可以看出,太阳射电来自光球以外的太阳大气(色球和日冕),因而射电太阳总比光学太阳大;食甚时,月球不能完全掩盖射电太阳,所以有相当大的剩余辐射。 为了研究太阳局部射电源的特性,首先需要在射电食变曲线上,将局部源的射电与宁静太阳射电区分开来。这可以通过选择各个波长上的宁静射电太阳模型来达到。由选定的适当模型可以算出理想宁静射电太阳的食变曲线S0(t)和食变斜率曲线dS0(t)/dt。然后,对dS(t)/dt与dS0(t)/dt进行比较,并参照日食时光学Hα 的太阳单色像、日冕绿线等强度图以及活动区黑子图形,便可以将日食期间日面上的局部源一一证认出来。通过对日食的观测发现,这些局部源通常与黑子和谱斑相对应。 由dS(t)/dt曲线可得到局部源开始被掩食和掩食终了的时刻 t1和t2,按照已知的月球运动速度可求得局部源的角径。计算结果表明,局部源的角径与对应的黑子或谱斑相近。另外,由dS(t)/dt曲线上月掩局部源的时刻与Hα 像上月掩对应谱斑的时刻,假设局部源径向地处于谱斑的上方,利用几何关系,又可以算出局部源在色球上空的高度。观测结果表明,射电局部源的高度为几万公里。 从局部射电源被掩食的最初和最末时刻t1和 t2以及与此对应的一段食变斜率曲线dS(t)/dt,可算出局部源的流量密度。假设局部源形状与对应光学活动区(黑子或谱斑)相似,由局部源的掩食角径可算得局部源的立体角。再假设局部源亮度均匀,便可求得局部源的平均亮温度。 观测的结果和意义在太阳活动宁静期间,由日食射电观测可以获得射电太阳亮度沿日面的一维分布。早期的日食观测就已发现,在厘米和分米波段,在赤道方向上为宁静射电太阳临边增亮,而在极轴方向上则为临边昏暗;但在米波段,在两个方向上均为临边昏暗;而在毫米波段,呈现为很不一致的亮度分布。由此可见,今后在太阳宁静期间进行日食毫米波射电观测,一方面可以帮助解决一直悬而未决的毫米波亮度分布问题;一方面能够获得关于色球层的不均匀结构如针状物(日芒)、色球网络以及针状物区域间的波状结构等的有价值资料。这对于建立一个可靠的色球层模型具有重要的意义。通过日食射电观测还发现并验证了日面上的冷源。这种冷源就是冕洞。因为冕洞与太阳风中的再发性高速流密切相关,所以也就与重现性的地磁扰动和电离层骚扰有联系。 通常太阳并非绝对宁静,日面上多少总会有一些活动。一般来说,在日食期间,太阳上往往存在一些太阳局部射电源。通过日食射电观测,可以获得这些局部源的非常重要的细节资料。因此,日食射电观测对于太阳局部射电源的射电特性的研究,也就是对于太阳缓变射电理论的探讨,具有重要的意义。 在日食期间的射电偏振观测中,可以获得局部源的一些重要偏振特性。由偏振辐射计测到的食变斜率曲线dS(t)/dt可得到偏振源的偏振流量密度,把它同源的总辐射流量密度相比,便获得局部源的偏振度。根据适当的假设,采用一定的公式,从偏振流量密度可以求出局部源的平均磁场。在新疆日食观测中,由3.2厘米偏振观测获得一个偏振源的对应于前导黑子和后随黑子辐射区的平均磁场,其强度分别为480和470高斯。迄今为止,这种高分辨率射电偏振观测,是确定活动区上空低层日冕中磁场的唯一方法。由日食射电偏振观测可以获得偏振源的细节结构。例如,观测到某些偏振源与下方有关的黑子群有一一对应的双极结构(见图)。通过多种波长的日食射电观测,可以获得活动区局部源的射电频谱。例如,1970年3月7日日全食时,在8个波长上就得到好几个局部射电源的频谱,发现强源的频谱在波长6厘米附近有极大值,而弱源的频谱则比较平坦。

在日食期间,用较小型的辐射计和偏振计在多种波长上进行观测,就能获得宁静太阳射电的亮度分布、活动区上空局部射电源的辐射特性(强度、频谱、偏振、精细结构)等资料。结合光学资料便可推导出宁静太阳和活动区的基本物理参数(如电子密度、电子温度、磁场等),从而可以研究局部源的物理特性和辐射机制。

|