视觉

|

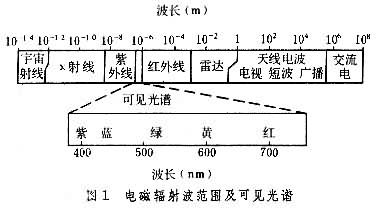

[拼音]:shijue [外文]:vision 光刺激作用于视觉器官而产生的主观映象。眼、头部的主动协调运动以及眼球的不随意运动是视觉映象形成的必要条件。人们通过调整眼和头部位置,使外界刺激物的象恰好落在视网膜的中央凹处。同时,眼球的自发运动又使网膜象总是处于不停的变动之中。一旦消除了这种运动,就会导致视觉映象的丧失。因此,视觉系统主要是对光的投射模式的变化产生反映的。 视觉刺激的性质视觉的适宜刺激是一定波长范围内的电磁辐射,即光波刺激。电磁辐射的波长范围很广,从-14~8米,但只有波长为380~780纳米的电磁辐射刺激才能引起视觉,这是可见光谱的范围(图1)。

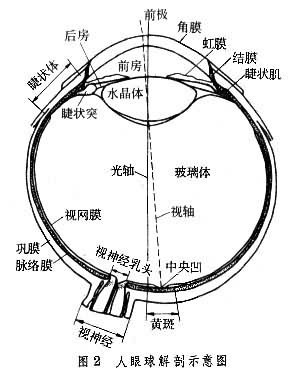

在可见光谱范围内,不同波长的刺激能引起不同的颜色感觉。长波端700纳米的光波引起红色感觉,短波端400纳米的光波引起紫色感觉。它们之间不同的波长则又分别引起橙、黄、绿、蓝等色的感觉。混合可见光谱各波长则引起白色感觉。如太阳光是白色的,它就是各种波长的光混合的结果。如果我们让一束太阳光通过三棱镜折射到一幅屏幕上,就可以清楚地见到一条具有多种颜色的光谱。 视觉系统的基本结构及功能人眼是视觉系统的外周感受器(图2)。

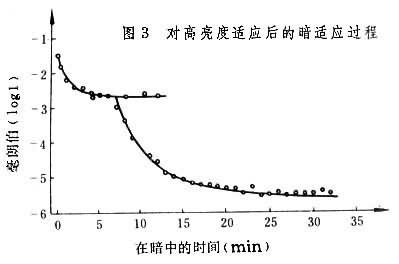

眼球壁由巩膜、脉络膜和视网膜组成。巩膜在眼球壁最外一层,它的前面部分是透明的,叫角膜。外界光线从角膜射入眼内。脉络膜紧贴巩膜,脉络膜的前房形成虹膜,虹膜中央的开口便是瞳孔。瞳孔的缩小和扩大控制进入眼内的光量,强光照射时缩小,弱光照射时扩大。虹膜的后面为水晶体。水晶体在睫状肌的控制下可以改变其曲度,使远近不同的物体的象都能聚焦在视网膜上。 视网膜位于眼球的第3层,它是接受光波并对其信息进行预加工的细胞组织。它主要由3种细胞层组成,按光线传入方向,依次是神经节细胞层、双极细胞层和感光细胞层。人的每只眼内共约有1.2亿个杆体细胞和650万个锥体细胞。它们沿着视网膜的分布是不均匀的,在视网膜中央的黄斑部位及中央凹大约3°视角范围内只存在着锥体细胞。视网膜中央部位的锥体细胞密度最大,每平方毫米有14万个,因此中央凹的视敏度最高。在黄斑以外,杆体细胞数量增多,而锥体细胞数量则减少。在离中央凹20°处杆体细胞的密度最大。锥体细胞和杆体细胞的功能不同。杆体细胞是暗视器官,在低照度水平下起作用,对弱光反应灵敏,但它不能感受颜色,也不能辨别物体的细节。锥体细胞是明视器官,它在高亮度水平(约在0.01瓦特以上的亮度)发生作用,能产生色觉和辨别细节。在通常情况下,中央凹处锥体细胞和双极细胞之间以及双极细胞和神经节细胞之间,只有一对一的连结,这种连结保证了中央凹处能产生精细的视觉。但在中央凹处以外的地方,往往是好几个、甚至上千个杆体细胞才与一个双极细胞连结。这种情况一方面使精细分辨能力降低,但由于神经兴奋的总合作用,却提高了对微光刺激的感受性。 视网膜的锥体细胞和杆体细胞通过与其相连结的神经纤维穿过视网膜会聚在一起,形成视神经,它将神经冲动传到大脑皮层的枕叶,在这里对视觉信息进行复杂的加工,最后产生视觉映象。 视觉的基本现象包括以下几方面内容。 视觉感受性眼睛的光感受性与光的波长、刺激强度、在视网膜上的刺激位置以及眼睛本身的功能状态等因素都有密切的关系。人眼对光的强度具有极高的感受性。实验证明,人眼能对7~8个光能量子发生反应,甚至在某些情况下 2个光能量子就能引起人眼对其发生反应。在大气完全透明,能见度很好的条件下,人眼能感知1公里远处1/4烛光的光源。感受性和光的波长也有关,在明视觉条件下,人眼对波长550~560纳米的光最敏感,但在暗视觉条件下,人眼最敏感的波长范围是500~510纳米。 人眼对色调的感受性在视网膜内不同的部位是不同的。视网膜的中央对颜色的感受性最高,能感受和分辨各种颜色。视网膜的边缘几乎看不见任何颜色,因为这个部位只有杆体细胞。同时,人眼对光谱不同色调变化的辨别也是很不相同的,对一些色调如494纳米的青色和585纳米的黄色,眼睛能区别出很微小的变化,但对另一些色调,如光谱上的紫端和红端的变化却很难觉察出来(见颜色视觉)。 视觉的适应光刺激持续作用于视觉器官一定时间后,可以引起视觉感受性的变化,这种现象叫视觉适应。最常见的有光适应和暗适应。 人从光亮环境进入暗室,开始时看不见周围的东西,经过一段时间后才逐渐区分出物体,眼的这种感受性逐渐增高的过程叫暗适应(图3)。

暗适应速度最初是迅速的,10分钟内即能完成大约60%,完全暗适应约需30~40分钟。曲线的第1段是锥体适应,第2段是杆体适应。暗适应主要是杆体细胞的功能。 暗适应包括两种基本过程:瞳孔大小的变化和视网膜感光化学物质的变化。从光亮到黑暗的过程中,瞳孔直径可由2毫米扩大到8毫米,使进入眼球的光线增加10~20倍,但这个适应范围是很有限的,瞳孔的变化并不是暗适应的主要机制。它的主要机制是视网膜的感光物质──视紫红质的恢复。视紫红质是由维生素A醛和一种特殊蛋白(视蛋白)结合而成的。视紫红质感光后退色,分解为视黄醛和视蛋白;在暗处视紫红质又重新合成。视觉的暗适应程度是与视紫红质的合成程度相应的。 从黑暗处走到强光下也有一个适应过程,一开始强光使人眩目,睁不开眼,但经过很短的时间,周围的景物又能看清了,这是光适应现象。光适应主要是中央凹锥体细胞的功能,对光的适应过程是非常快的,大约1分钟左右就全部完成。 在光适应过程中,一方面瞳孔相应缩小以减少落到视网膜上的光量,另一方面则由暗适应时杆体细胞的作用转到锥体细胞发生作用。人眼可以忍受相当高的光能量刺激。 视觉后象和闪烁融合光刺激作用于视觉器官时,在眼睛内所产生的兴奋并不随着刺激的终止而消失,而能保留一短暂的时间。这种在刺激停止后所保留下来的感觉印象称为后象。 视觉后象分正后象和负后象两种。正后象是一种与原来刺激性质相同的感觉印象。如果后象是一种与原来刺激相反的感觉印象,如光亮部分变为黑暗部分,黑暗部分变为光亮部分,则为负后象。正负后象的发生是由于神经兴奋所留下的痕迹的作用。如果我们看到的是一个有颜色的光刺激,则负后象是原来注视的颜色的补色。后象的持续时间受刺激的强度、作用时间、接受刺激的视网膜部位及疲劳等因素的影响。 在视觉中,如果光刺激断续出现就会引起闪光的感觉,如果断续达到一定频率则会引起连续的光感觉。引起连续感觉的最小频率叫做闪烁临界频率(CFF)。不同的人的CFF的差异相当大,一般达到30~55周/秒时,就不再有闪烁感觉。CFF受许多因素的影响,如光的波长、刺激强度、接受刺激的视网膜部位、刺激的面积以及机体的生理心理状态等。 对比视野中明度或色调不同的相邻的颜色相互影响,使对象的明度或色调感觉发生变化的现象称为对比。前者叫明度对比,后者叫颜色对比。例如,同样一种颜色,把它放在较暗的背景上和放在较亮的背景上,看起来暗背景上的颜色显得明亮些,而亮背景上的颜色则显得暗些。同样两个灰色小纸块,一个放在红色背景上,一个放在绿色背景上,两者相比较,可见前者带有绿色,后者带有红色。对比现象表明,视网膜的邻近区域之间可能存在着许多视网膜内部的相互作用,这些相互作用是产生对比现象的生理基础。 此外,还有其他的一些视觉现象,如深度知觉(见空间知觉)、知觉恒常性及视错觉(见错觉)等。 |