达芬奇

|

[拼音]:da Fenqi [外文]:Leonardo da Vinci (1452~1519)

列奥纳多·达·芬奇(意大利语:Leonardo da Vinci,儒略历1452年4月15日[公历4月23日]-1519年5月2日)。意大利文艺复兴时期画家、自然科学家、工程师,与米开朗基罗、拉斐尔并称“文艺复兴后三杰”(又称“美术三杰”)。达·芬奇在少年时已显露艺术天赋,15岁左右到佛罗伦萨拜师学艺,师从韦罗基奥,逐步成长为具有科学素养的画家、雕刻家。同时是军事工程师和建筑师。1482年应聘到米兰公国后,在贵族宫廷中进行创作和研究活动。1513年起漂泊于罗马和佛罗伦萨等地。1516年侨居法国,受法王弗朗索瓦一世礼遇。1519年病逝。达·芬奇思想深邃,学识渊博,擅长绘画、雕刻、发明、建筑,通晓数学、生物学、物理学、天文学、地质学等学科,是人类历史上少见的全才。现代学者称他为“文艺复兴时期最完美的代表”。其最大的成就是绘画,他的杰作《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》等作品,体现了他精湛的艺术造诣。其艺术实践和科学探索精神对后代产生了重大而深远的影响 资料一意大利艺术家、科学家和工程师。文艺复兴时代的代表人物。1452年4月15日生于佛罗伦萨的芬奇镇,1519年5月2日卒于法国。对自然科学如数学、 力学、水利、气象学、人体解剖、植物学、建筑学、机械学等都有很深造诣。在科学研究中主张在实验观测基础上再进行理论推导。在水文和水力学理论方面他最先对漩涡的流速分布、突然扩大断面和尾流漩涡、波浪传播和水跃等进行探讨或描述,成就远超过前人。他又提出水的连续定律,认识到明渠流的边界阻力,还首先提出关于流线形物体、降落伞、风速表、离心泵等设想。他的这些设想只记录在札记中,未广泛流传,直到20世纪初年才陆续发现。他曾任建筑工程师修过意大利中部的几处港口和运河,以及法国中部沟通卢瓦尔河和索恩河的运河等。达·芬奇在水利方面的著作有《水的运动与测量》,于1924年在意大利博洛尼亚出版。 资料二[拼音]:da Fenqi [外文]:Leonardo da Vinci (1452~1519)

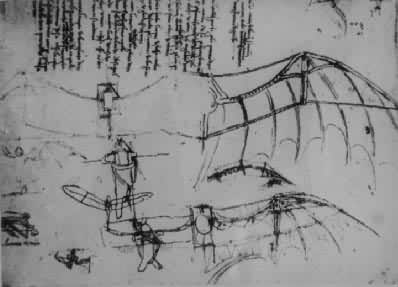

意大利著名画家、学者、航空科学先驱。1452年4月15日生于意大利的芬奇,1519年5月2日卒于法国克劳克斯。达·芬奇应用解剖学和数理方面的知识观察分析鸟类翅膀的运动,著有《论鸟的飞行》一文,并绘制了扑翼飞行机构草图。他最先提出用两个旋翼绕垂直轴转动支承飞行器的思想并预见到降落伞的应用。在他的大量笔记中,大约有200幅有关航空的草图,许多图符合空气动力原理,反映出他认识到空气密度和重心位置对飞行器的重要影响。他的研究成果直到19世纪后期才被发现,对航空发展未能起到应有的作用。 资料三[拼音]:Da Fenqi [外文]:Leonardo Da Vinci (1452~1519) 意大利艺术家、科学家、文艺理论家。在佛罗伦萨度过青少年时代,当过艺徒。自幼刻苦钻研科学,在天文、地理、力学、数学、解剖学、植物学等领域成就卓著,在技术方面也有许多重大发明和革新。 达·芬奇的绘画,如《最后的晚餐》、《蒙娜·丽莎》等,属于意大利文艺复兴时期最优秀的艺术作品之列。 他建立了完整的绘画理论。 他的文艺理论著作有《绘画论》(1656)和后来陆续发现的大量笔记,后者除了探讨艺术的特点和规律,还广泛地论述了哲学、科学方面的问题。 达·芬奇认为,认识起源于实践,知识的获得是依靠直接的观察和经验。他强调艺术摹仿自然,准确地再现自然,做“自然的儿子”,而不可一味摹仿别人的风格,做“自然的孙子”。他还认为,由于艺术是对自然的摹仿,而群众对自然最了解,因此他们是作品的真实性和艺术价值的检验者。他在论述艺术的真实性和典型性时又谈到,艺术作品不只应该象“镜子”一样反映事物,而且应该以思考指导创作,从自然中观察和选取比较优美、比较有价值的部分,加以表现;艺术家要善于表现人物独特的性格和思想,即“心灵”。 达·芬奇对绘画、诗歌、音乐的特点进行了比较研究,提出了扬画抑诗的观点,给后来狄德罗、莱辛等进一步探讨各个艺术种类的区别和不同的表现效果,提供了有益的借鉴。 达·芬奇的创作和理论,表现了资产阶级在它上升时期的思想感情,确立了以人为本、以自然为源泉的人文主义的艺术观。 达·芬奇的文学作品还有书信体的幻想小说《东方游记》和许多寓言、箴言。 1516年,达·芬奇因进行解剖学试验遭到阻挠,便接受法国国王的邀请,离开罗马,侨居法国,直到1519年逝世。 资料四[拼音]:da Fengqi [外文]:Leonardo da Vinci (1452~1519)

欧洲文艺复兴时期意大利人文主义者,杰出的艺术家、科学家和哲学家。出生于佛罗伦萨附近的芬奇镇,14岁时移居佛罗伦萨,学习绘画。达·芬奇一生中艺术成就最为突出,有《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》等现实主义名作。他还致力于数学、解剖学、光学、力学、生物学和地质学的研究,从事机械设计和技术发明,是一位具有多方面才能的科学巨人。他生活在剧烈的社会变革时代,在政治纷争中流寓各地,先后到过米兰、罗马和威尼斯,最后死在法国。身后留下了7000多页笔记。 达·芬奇的哲学观点具有强烈的唯物主义倾向。他虽然没有否定上帝存在,但是反对经院哲学,认为经院哲学家的理论是诡辩,天主教会是贩卖欺骗的店铺;真理不是在宗教中,而是在科学中。他提倡研究自然,把自然看作是科学的唯一对象,并肯定自然界的一切现象都有其客观的必然性。达·芬奇特别重视科学方法论问题的研究。他指出,我们的一切知识都发源于感觉,那些不从经验里产生,也不受经验鉴定的学问是虚妄不实的,研究自然必须从经验出发,并通过经验去探索原因。科学的任务就在于用观察和实验的方法来确定自然现象的因果联系(见原因与结果)。同时,他也企图把经验和理性结合起来,指出,真正的科学“始终根据那些真实不虚的、人所共知的根本原理一步一步前进,循着正确的次序,最后达到目的”。他还认为,数学具有最大的方法论意义。此外,达·芬奇还提出了关于科学和实践相统一的辩证猜测,既注重科学理论的实际运用,又说“科学是将帅,实践是士兵”,实践应有正确理论作向导。 达·芬奇是近代科学和哲学的先驱,是经验方法的奠基人之一。在他的艺术创作和科学成果中,一直贯彻唯物主义思想,把文艺复兴时期的科学艺术活动发展到一个新阶段,为新兴自然科学的确立和近代唯物主义的形成开拓了道路。 资料五[拼音]:Da Fenqi [外文]:Leonardo da Vinci (1452~1519)

意大利文艺复兴时期艺术家、科学家和工程师。1452年4月15日生于佛罗伦萨附近的芬奇镇,1519年5月2日卒于法国。 1476~1497年,达·芬奇跟佛罗伦萨名画家A.del韦罗基奥学习绘画和自然科学。1482~1499年在米兰大公爵L.斯福尔扎(1451~1508)手下任军事技师,水利、建筑工程师和画家。后来在佛罗伦萨、米兰、罗马、威尼斯等地工作。晚年侨居法国。 达·芬奇强调力学和数学同样是自然科学的基础,并研究过许多力学问题。他根据实验和观测得出:重物沿它和地心相连的直线下落,下落的速度同时间成正比。在静力学方面,他严格确定了力矩概念:杆上物体的平衡“由它们的重量和距支点的距离决定”,由此总结出计算几何体重心的一般法则。他已知道力的平行四边形法则(见力的合成)。在用这一法则研究重物沿斜面运动中,他正确地得到摩擦力的定义。他在观察笔记中写道:物体“都不能自己运动......每个物体在其运动方向上都有一个重量”。物体运动时“对空气的压力等于空气作用于其上的力”。在流体力学方面,他总结出河水的流速同河道宽度成反比,并用这一结论说明血液在血管中的流动。 达·芬奇的力学研究并不只限于理论上。他还运用力学和机械原理设计了许多机器和器械,参加了运河、水利和建筑工程的设计和施工。他通过对鸟翼运动的研究,于1493年首次设计出一个飞行器。 在天文学方面,达·芬奇认为地球是围绕太阳旋转的。在地质学方面,他认为化石是古生物遗骸,并推断有贝类化石的意大利北部山脉过去曾是海洋。在解剖学方面,他解剖了至少30具尸体,绘制了700多幅详细的解剖图。他还是欧洲历史上第一个研究心脏功能和血液循环原理的人。他从不盲目相信古典著作家,而认为实验和观察是正确知识的唯一来源。他十分重视实验结果的“再现性”,也特别强调数学的作用。他认为自然现象中存在着逻辑性,只有用数学才能解释它们。 达·芬奇还创作了大量美术作品,其中包括名画《最后的晚餐《和《蒙娜丽莎》。 他留下约五千页未发表的手稿,内容涉及哲学、艺术、数学、力学、解剖学、天文学、地质学、博物学、机械和工程等。有关绘画理论和水力学的部分在他死后不久分别以《绘画论》和《水的运动与测量》为题出版。其余大部分直到19世纪末才整理出版。 资料六[拼音]:da Fenqi [外文]:Leonardo da Vinci (1452~1519)

全名应译为列奥纳多·达·芬奇,意大利文艺复兴中期的著名美术家、科学家和工程师,1452年4月15日生于托斯卡纳的芬奇附近。 他在少年时即已显露艺术天赋,15岁左右到佛罗伦萨拜师学艺,成长为具有科学素养的画家、雕刻家、军事工程师和建筑师。1482年应聘到米兰后,长期在贵族宫廷中进行创作和研究活动。1513年起漂泊于罗马和佛罗伦萨等地。1516年侨居法国,直至1519年5月2日病逝。 达·芬奇与米开朗琪罗、拉斐尔并称文艺复兴三杰,尤以《最后的晚餐》和《蒙娜·丽莎》等画驰名。他的现实主义艺术成就奠基于光学、力学、数学和解剖学等自然科学的研究,他以博学多才著称,在数学、力学、光学、植物学、动物学、人体生理学、天文学、地质学、气象学,以及机械设计、土木建筑、水利工程等方面都有不少创见或发明。 在神学统治一切的时代,达·芬奇积极主张“我们的一切知识来源于我们的感觉”,强调视觉在认识中的作用。他认为实验是认识真理的重要途径,提倡在科学研究中要反复观察和实验,并且身体力行,注重测量,喜用模型及直观标志。达·芬奇认为:“如果不通过物质的证明,任何人的研究不可能称为真正的科学。”同时,他也重视数学的作用,认为任何研究如果不能用数学加以证明,就不能称为科学。他将科学定义为“对自然界中终极原理的理智分析,否则就不成其为科学的一部分”。在他看来,力学现象和声、光等等之间存在着某种一致性,“力学是数理科学的乐园”。达·芬奇经常注意由定量的观察和实验逐步建立起某种数学“法则”,然后应用于有关领域的实际问题的研究。他的科学思想在文艺复兴运动中产生过重要的影响,对近代科学的诞生和发展,起了促进作用。 达·芬奇用深刻的观察、敏捷的思考和熟练的数学与工程知识丰富了几乎所有各个知识领域。他随身携带的笔记手稿现已发现约7000页,可惜没有完整的著作发表,因此有许多先进思想和天才预见当时未能发挥作用。他在力学领域内有许多重要的发现和预见。例如,他曾用虚速度原理来解释静力学的基本问题。他在分析鸟类飞行时描述过合力的平行四边形,也曾将重物沿斜面的运动分解为两个分量。他对流体力学研究颇多。例如,他发现下部连通诸容器中的静止液体有同一表面高度。在类似于水压机的实验中,他观察到左管中活塞的压重与右管中高于左管水面的水柱重量之比等于活塞所压的面积与右管截面积之比。在对液流的一系列观察中,他断定河流或血管中的流速与通道的大小成反比。他还测定过材料强度。他所设计的机械装置和发明据说有上千项。如:他从模仿鸟类飞行着手研究飞行原理,设计过多种飞行器(见图)。他还确信用任何普通机械工具作永恒运动是不可能的。

达·芬奇结合绘画研究过光影、明暗、色彩和各种透视现象,指出黑和白不是真正的颜色。他设想光的传播如同投石击水引起的水波和空气中的声波一样,也由中心向外传播。他作过针孔成像实验,并以光线的直进加以阐明;他研究过眼球的构造和功能,还设计过一些光学仪器。 达·芬奇拒绝用拉丁文而是用意大利文书写,手稿中绘有大量草图。19世纪中期开始,根据在伦敦、巴黎、米兰等图书馆保存的手稿,已编辑出版了他的遗著,如《绘画论》、《莱奥纳多·达·芬奇手稿》、《马德里手稿》等。 资料七[拼音]:Da Fenqi [外文]:Leonardo da Vinci (1452~1519)

意大利文艺复兴时代画家、科学家。 生平达·芬奇生于佛罗伦萨郊区的芬奇镇,1519年5月2日卒于法国昂布瓦斯附近。其父为律师兼公证人,母为农妇。他15岁时到佛罗伦萨,学艺于A.del韦罗基奥的作坊。1472年入画家行会,兼作韦罗基奥的助手。70年代中期个人风格已趋成熟,创作《受胎告知》、《吉内夫拉·德本奇像》等画。1481年的《博士来拜》虽未完成,却是有划时代意义的名作,表明他的艺术探讨已突破15世纪的水平,显示了盛期文艺复兴美术的特点。1482~1499年间一直工作于米兰,主要为米兰公爵服务,进行了广泛的艺术和科学活动,但完成的绘画作品不多,其中《岩间圣母》和《最后晚餐》是最著名的代表作。1500年游曼图亚、威尼斯等地,以后直至1506年,主要在故乡活动,创作《圣母子与圣安娜》、《莫娜丽萨》,并在市政厅作壁画。1507~1513年间再至米兰,并为法国宫廷服务。1513~1515年间居留罗马。1516年离意大利赴法国,居昂布瓦斯城堡,直至逝世。达·芬奇晚年极少作画,潜心科学研究,死后留下大量笔记手稿及草图。他一生完成作品不多,但件件皆属不朽名作。他的作品自始至终具有鲜明的个人风格,并善于使艺术创作和科学探讨结合起来,在世界美术史上堪称独步。他的笔记中涉及科学研究的范围更是广阔,从物理数学以至生理解剖,几乎无所不包。他的技术发明也遍及民用、军事、工程、机械各方面。因此恩格斯称赞他“不仅是大画家,而且也是大数学家、力学家和工程师,他在物理学的各种不同部门中都有重要的发现”(《马克思恩格斯选集》第3卷,第445页)。 学术界通常把达·芬奇一生的创作活动划分为 4个时期: (1)第一佛罗伦萨时期(1470~1482),②第一米兰时期(1482~1499),③第二佛罗伦萨时期(1500~1506),④第二米兰时期及晚年(1507~1519)。为简明计,他的创作也可概括为两大阶段:早期(上述第一期)和盛期(第二至四期)。 早期创作达·芬奇在韦罗基奥作坊学习时,便已超过老师而后来居上。在与老师合作的画幅《基督受洗》(约1470)中,他虽只画次要人物──基督身旁最左面的一位天使,却以其神态自然、表情含蓄及色调柔和超过了韦罗基奥所代表的严谨但稍嫌机械的15世纪风格。现存达·芬奇的最早作品《受胎告知》(1472~1473),是以横幅形式表示天使加百列奉上帝之命通知马利亚受圣灵怀胎的传统题材。构图上虽无创新,而背景山水却已注意到空气氛围的表现。前景器物花草则力求逼真,人物动态强调优雅柔和,表明青年艺术家的他致力于解决写实与典型加工的辩证关系。较后的《吉内夫拉·德本奇像》(约1475~1478),虽为一普遍的妇女肖像画,背景林木的描绘却极为出色,一反15世纪艺术追求线条分明的传统,以逆光夕照的色调渲染出他新倡的“空气透视”效果。在韦罗基奥作坊学习和作助手期间,达·芬奇也开始致力于自然科学研究,与著名数学家P.托斯卡内利过从甚密。 标志达·芬奇艺术风格成熟的作品是1481年开始创作的《博士来拜》(亦译《三王来拜》)。这幅画为佛罗伦萨城外的圣多纳托·阿·斯科佩托修道院订制,原议两年或两年半完成,但达·芬奇在1481年底或1482年初就动身前往米兰,一去20年不返。因而此画原幅只上了底色,以未完成之作传世。但从这幅画上却可看到达·芬奇对传统题材的彻底改造,他不再从叙事角度简单罗列有关人物,而以激烈对比的构图和形象表现显示艺术上的创新:圣母婴孩耶稣和3位博士形成三角形的稳定构图,周围的群众却以激动的手势环列左右,宛如人群组成的旋涡;背景上按精确的透视法画出的建筑遗迹和奔腾飞跃的马队也形成强烈的对照。在刻画前景人物、特别是围观的群众时,色调幽暗,让形象从阴影中闪出,一反15世纪绘画明晰透露的特点,力求幽微含蓄,在艺术手法上形成他独创的烟雾状色调。因此,这幅画虽未完成,却表明达·芬奇的艺术探讨已大大超越同侪,预示盛期文艺复兴风格的到来。当他离开佛罗伦萨前往米兰工作时,他对自己的艺术和科学成就皆抱极大信心,他在致米兰公爵的自荐信中力陈自己能胜任各项工作,从建桥筑城排水制炮一直到绘画雕刻,并坚定地说“人所能者我即能为”,这也是当时人文主义关于人才全面发展理想的一个典型表白。 盛期创作达·芬奇至米兰后即着手创作的绘画是《岩间圣母》。此画是应一宗教团体之请而为米兰的圣弗朗切斯科教堂的一间礼拜堂作的祭坛画。现存此画共有两件,一藏巴黎卢佛尔博物馆,一藏伦敦国立美术馆,它们为何产生以及彼此优劣等一直是研究者争论的问题,至今仍未解决。目前一般认为巴黎所藏是达·芬奇在1483年亲手所作,伦敦所藏则是在1504~1508年绘制的,助手协作的成分较多。《岩间圣母》以圣母居图中央,她右手扶婴孩圣约翰,左手下坐婴孩耶稣,一天使居耶稣身后,4人组成三角形构图,并以手势彼此呼应。背景则是一片幽深岩窟,花草点缀其间,洞窟通透露光。这幅画虽属传统题材,人物和背景的描绘却为前所未见。岩窟的幽暗色调和人物形象的微妙刻画,都杰出地运用了达·芬奇偏爱的烟雾状笔法,山岩花草的极其认真的描绘还反映了达·芬奇对地质、植物等科学知识的掌握。圣母和天使的面部表情优雅含蓄,圣母左手前伸的透视缩形表现尤为杰出。这幅画在处理逼真写实和艺术加工的辩证关系方面达到了新的水平,它的艺术手法特点在达·芬奇日后的创作中得到继承和发扬,因此,这幅画是标志他盛期创作开始的作品。 在米兰居留期间,达·芬奇的主要作品是他花了很长时间制作的一尊公爵骑马像(1482~1494)。为此他对骑马姿式几经探讨,作了一系列跃马飞奔姿态的研究,最后确定为传统的骑行姿式。此像原定以青铜塑造,可是只完成了泥塑原型模像,后因技术问题未能铸成,而此泥像后亦被毁,实为世界美术史一大损失。

《最后晚餐》是达·芬奇在第一米兰时期最后的一件作品(1495~1497),也是他毕生创作中最负盛名之作。这幅壁画作于米兰圣玛丽亚·德拉格拉齐耶修道院饭厅,但非纯粹的灰面湿壁画而是掺用了一些油彩。这种新尝试未获成功,因而原画在16世纪时逐渐褪色霉坏,加之后人保存不善,现在已很模糊。目前有关方面正试图以现代科学技术尽可能修复,虽有一些成效,但进展极慢,且只能在很有限意义上恢复原迹。以传说中基督被捕前和门徒最后会餐诀别的题材作画于修道院饭厅,是教会惯例。 文艺复兴美术中同类绘画为数不少,但达·芬奇此画却被公认为空前之作。该画尤以匠心独到、构图卓越、细部写实与典型塑造结合无间为他人所难及。达·芬奇将画面展现于饭厅一端的整块墙面,画中厅堂的透视构图与饭厅建筑结构相联结,令观者觉得画中情景就发生在饭厅那端的另一房间之中。但他也不完全屈就于透视规律,因此画幅虽高于观众眼界,却以俯视角度表现餐桌什物;为突出画幅中央人物,背景的窗户也突破建筑比例,甚为扩大。这种既精于运用规律又不机械屈从的情况,还见于细部什物的写实描绘和人物神态的对比刻画,从而使画幅于逼真之中富于气韵。在构图上则一反传统的人物平列于餐桌的形式,以激烈的手势动作把12个门徒连成4组。基督独立于中央,叛徒犹大也不另居一侧而置于众人之中。达·芬奇集中表现基督说出“你们中有一人要出卖我”这句话引起的骚动,宛如一石击水,波澜层出。除叛徒外的11人各依其性格而表露惊恐、愤怒、怀疑、剖白等神态,以手势、眼神和倾身而起显示对基督的忠诚与关怀,唯独叛徒犹大颓然后仰,神色慌乱。这些典型性格的描绘与画题主旨密切配合,兹与构图的多样统一效果互为补充,促成了世界美术宝库中最称完美的典范杰作的诞生。 在第二佛罗伦萨时期,因其时佛罗伦萨人民推翻美第奇统治恢复共和,文化空气一度高涨,画坛上也先后出现了米开朗琪罗、拉斐尔等杰出人物。达·芬奇此时作品虽仍不多,却达到了他盛期创作的最高水平。在他回到佛罗伦萨之初(1500),即向市民展出了他精心构思的一幅《圣母子与圣安娜》的素描草图,表现圣母马利亚的母亲圣安娜膝上坐着怀抱耶稣的圣母,旁边还有圣约翰,两位成年人和两个婴孩构成了完美的三角形。构图的严密和神态的和谐皆属前所未见,被誉为艺术奇迹,市民群众摩肩接踵前往观看,传为佳话。这幅草图日后虽然失传(也有些研究者认为今伦敦国立画廊藏的《圣母子与圣安娜》素描是在它之前的有关习作),他的构图原理和轻柔如烟的笔法对佛罗伦萨艺术界却有极大影响,米开朗琪罗和拉斐尔皆深受其惠。1503年,达·芬奇受聘为佛罗伦萨市政厅的大会议堂作画,以佛罗伦萨历史上得胜的战役为题材。达·芬奇选定的是1400年战胜米兰的安吉亚里之战。次年,米开朗琪罗也被请在同一厅堂作画。达·芬奇在1504年完成了草图,翌年夏动手作壁画,但到1506年即因再赴米兰而停笔,仅完成极少部分。后来原画墙面另由G.瓦萨里作画覆盖,草图亦告散失,因此他这幅被当时艺坛赞为“伟大壁画”之作竟无真迹可寻。但《安吉亚里之战》表现双方骑兵激烈厮杀的场面经时人摹写传抄后,对西方绘画仍有深远影响。从1503年开始,达·芬奇还进行了两幅名画的创作,那就是《莫娜丽萨》和《圣母子与圣安娜》,达·芬奇对它们备加珍爱,始终随身携带,晚年赴法国时也不离左右。他在法国逝世后,两画遂留于巴黎至今。

《莫娜丽萨》为肖像画。莫娜丽萨是佛罗伦萨商人F.del焦孔多之妻,当时年约24岁。达·芬奇为此画工作数年(1503~1506),且始终没有交给画主而留在身边,可见他对这画的加工已超过一般肖像,实寄托了他对人像的理想典型的创造。画中人物坐姿优雅、笑容微妙,背景山水幽深苍茫,为达·芬奇烟雾状笔法的极致。对于面容中眼角唇边等表露感情的关键部位,他特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系,达到神韵之境,从而使莫娜丽萨的微笑含义无穷;再加以背景山水渺茫宛若梦境,左右两面在透视角度上且有微妙差别,益增画幅灵通幻变的气氛。达·芬奇这种臻于完美的生动人像实为人文主义关于人的崇高理想的最光辉的体现。《圣母子与圣安娜》极受佛罗伦萨市民赞赏,它以完善的三角形构图和背景山水的描绘显示了达·芬奇精益求精的创作意图。此画到1510年才告基本完工(也有人认为它一直没有完成),因此也是达·芬奇最后一件杰作。 素描习作与理论著述在达·芬奇的艺术遗产中,他的素描习作和笔记插图等也具有重大意义。它们不仅数量上远比正式作品多,在艺术水平上也和正式作品同样达到极高的境地,被誉为素描艺术的典范。达·芬奇素描的特点是观察入微,线条刚柔相济,尤善用浓密程度不同的斜线表现光暗的微妙变化。他对建筑、雕刻和绘画的创作都以大量素描为构思和研究的基础,从构图到每个人物甚至每个手势都准备了充分的素描习作及写生。他的科学研究著述也大多配以素描图,有些研究(例如生理解剖等)甚至主要通过素描,因此他的素描起了相当于甚或超过现代摄影术的作用。达·芬奇的艺术理论既散见于他留传下来的大量笔记(总数达5000余件),也集中于他未完成的《画论》一书。他这些著述被认为是文艺复兴时代艺术理论研究的重大成果之一,其内容包括美学理论、艺术教育和绘画技法等方面。对绘画的性质,绘画与现实、科学及其他艺术之关系,艺术家的培养以及透视、人体解剖、光暗表现等具体技法,都作了精到的论述。贯穿达·芬奇艺术理论的一个中心思想是画家必须以自然为师,但又不能简单抄袭自然,应以理性掌握自然规律,致力于创造美的典型。他认为知识源于感觉,有朴素的唯物倾向。他强调绘画与科学的联系,声称绘画是一门科学,甚至说绘画高于音乐与诗歌,反映了文艺复兴艺术现实主义的时代特点。《画论》手稿及全部笔记在达·芬奇死后由其弟子F.梅尔齐保存,但此人死后即不断散失毁损,现存者分藏于米兰、都灵、伦敦、巴黎、马德里等地。《画论》从16世纪中叶即有部分以抄本形式传世,17世纪时且刊印成书,流传甚广,对西方画论和艺术教育皆有重大影响。

资料八:成就说达·芬奇是一名伟大的画家并不准确,他是一个博学者,在绘画、音乐、建筑、数学、几何学、解剖学、生理学、动物学、植物学、天文学、气象学、地质学、地理学、物理学、光学、力学、发明、土木工程等领域都有显著的成就。 最初,人们学习科学知识也只是学习像《圣经》一样的亚里士多德理论,只相信文字记载。达·芬奇反对经院哲学家们把过去的教义和言论作为知识基础,他鼓励人们向大自然学习,到自然界中寻求知识和真理。他认为知识起源于实践,应该从实践出发,通过实践去探索科学的奥秘。 达·芬奇说:“理论脱离实践是最大的不幸,实践应以好的理论为基础。”他提出并掌握了这种先进的科学方法,采用这种科学方法去进行科学研究,在自然科学方面作出了巨大的贡献。他提出的这一方法,后来得到了伽利略的发展,并由英国哲学家培根从理论上加以总结,成为近代自然科学最基本的研究方法。 在科学上,达·芬奇是一个巨细靡遗的观察家,能以极精细的描述手法表示一个现象。但却不是透过理论与实验来验证。因为缺乏拉丁文与数学的正式教育,同时期的学者大多未注意到在科学领域中的达·芬奇。而达·芬奇则靠自学懂得拉丁文。也曾有人说达·芬奇打算发表一系列包含各种主题的论文,但终未实现。 达·芬奇坚信科学,他对宗教感到厌恶,抨击天主教那些掌权的为“一个贩卖欺骗与谎言者”。他说:“真理只有一个,他不是在宗教之中,而是在科学之中。”达·芬奇的实验工作方法为后来哥白尼、伽利略、开普勒、牛顿、爱因斯坦等人的发明创造开辟了新的道路。 艺术创作说到艺术创作,在文艺复兴时期当数达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔的成就最高。他们的艺术成就达到了西方造型艺术继古希腊之后的第二次高峰,仅绘画而言,则达到了欧洲的第一次高峰。其中尤以达·芬奇最为突出,恩格斯称他是巨人中的巨人。在艺术创作方面,达·芬奇解决了造型艺术三个领域——建筑、雕刻、绘画中的重大问题: (1)解决了纪念性中央圆屋顶建筑物设计和理想城市的规划问题。 (2)解决了15世纪以来雕刻家深感棘手的骑马纪念碑雕像的问题。 (3)解决了当时绘画中两个重要领域——纪念性壁画和祭坛画的问题。 达·芬奇的艺术作品不仅能像镜子似的反映事物,而且还以思考指导创作,从自然界中观察和选择美的部分加以表现。壁画《最后的晚餐》、祭坛画《岩间圣母》和肖像画《蒙娜丽莎》是他一生的三大杰作。这三幅作品是达·芬奇为世界艺术宝库留下的珍品中的珍品,是欧洲艺术的拱顶之石。 《蒙娜丽莎》的原型是威尼斯公爵夫人,当时威尼斯公爵请达·芬奇为其夫人画一幅肖像,而当这幅画作完成之后,达·芬奇因为太喜欢这幅画,不舍得交工,就连夜打包,和仆人一起逃跑了。蒙娜丽莎的右手更被称为“美术史上最美的一只手”。 《最后的晚餐》绘制在米兰格雷契修道院饭厅的墙壁上。达·芬奇一改前人绘制“最后晚餐”围桌而座的布局,让所有人物坐成一排面向观众,而耶稣基督坐在最中间。 绘画研究达芬奇的艺术理论散见于他的6000多页手稿和未完稿的《绘画论》中。全书按内容大致可以被分为美学理论和绘画的基础科学两部分。美学理论部分讨论了绘画的性质,绘画和现实的关系,绘画和其他艺术的异同等问题。而基础部分则阐述透视学、光影学、人体比例和解剖学、人体的动态和表情以及自然现象等知识。 达·芬奇的美学思想,集中在历来被称为《艺术比较篇》的一部分笔记里。将绘画和诗、音乐、雕塑等艺术加以评比,本是文艺复兴时代颇为盛行的一种文艺批评形式,阿尔伯蒂和佛兰切斯卡的画论也都有这样的内容。原来,自古以来,绘画由于和手工生产关系密切,不被认为是一门高尚的艺术,比其他艺术低一等。相反,达·芬奇却证明绘画高于其他艺术。但在我们今天看来,比高下完全不是重要的问题,重要的是通过他把绘画和其他艺术的比较,可以看出他对绘画的见解。 达·芬奇根据“我们的一切知识都来源于知觉”这一个基本观点分析绘画和现实的关系,指出自然是绘画的源泉,绘画是自然的模仿者;又根据古罗马以来,绘画的发展史,指出如果画家取法自然,绘画便昌盛,不取法自然,绘画就衰微,从哲学和历史两方面说明画家必须以自然为师。 他还进一步用了很别致的方法阐明绘画怎样反映自然,这就是他著名的镜子比喻:“画家的心应当像镜子一样,将自身转化为对象的颜色,并如数摄进摆在面前的一切物体的形象。应当晓得,假如你们不是一个能够用艺术再现自然一切形态的多才多艺的能手,也就不是一位高明的画家”。这就是说,绘画是反映在画家心里的自然,借艺术手段再现;但他又指出,“作画时单凭实践和肉眼的判断而不运用理性的画家就象一面镜子,只会抄袭摆在面前的东西,而对它们一无所知”。 他要求画家不仅依靠感官去认识世界,而且要运用理性去揭露自然界的规律。所以,达·芬奇一方面是以自然为师;另一方面又十分强调理性的重要,要求画家们具备透视学、光影学、人体解剖学等方面的知识,以之指导创作,忠实地反映自然万物的形态,并和丰富的想象力结合,和自然竞赛,创造出自然中没有的形象。 和阿尔伯蒂一样,达·芬奇热烈歌颂眼睛和视觉。因为它是人的心灵和外界沟通的要道,是最准确的感官。所以,芬奇认为以视觉为基础的绘画最适于描绘物体的形态美,和揭示自然现象的规律;又因为人类大部分知识来自视觉,所以,以视觉为基础的绘画,就成为人类认识自然和传布真和美的最有力的手段,成为一门科学。 乍听之下,把绘画和科学等同的看法,似乎奇怪。但若从达·芬奇理论的角度去想,也觉得可以理解。因为人类的各类表达手段,例如语言、文字、音响、摄影等等,都能够既表现艺术性的内容又表现科学性的内容,只是程度不同而已,绘画当然也不例外。特别在达·芬奇的时代,形态科学正在积累资料,肉眼是当时唯一的观察利器,图画就成为记录数据的重要手段。达·芬奇的人体解剖笔记,不是布满了图画吗?他这样做的时候,正是利用了绘画的这一特点。只是在科学和艺术严格分家的今天,人们把绘画的这一面排除出去罢了。有趣的是,当时人们对待绘画的态度,和人们当初对待摄影术的情形有相似之处。有的人以为它不是艺术,是技术,有人则相反,又有人以为它是科学。问题不在于判断它属于什么表达手段,而在于表达什么,怎样表达。 研究空间关系的是透视学。达·芬奇把透视学分成三个分支:线透视、色透视和隐没透视。分别研究物体的大小、颜色和形状同该物体与眼睛的距离的关系。线透视经过布鲁涅列斯基、佛兰切斯卡等人的研究已经相当完备,不过他们没有考虑到空气的效果和眼睛看不清远处物体这事实,其结果会使画中远景与眼睛看到的实况不符。达·芬奇结合着许多生动的实例,研究空气和雾霭对远景的色彩和形状的影响,创立空气透视和隐没透视。有了空气透视之后,画里的空间就不是真空,而是带有大气的空间了。由于远景和眼睛之间隔有臆胧的氛围,而不是一览无余,空间的深度感就加强了。 一个实体占据一个三维的体积:物体的轮廓线包括了二维,第三维是物体的凹凸。透视学可以在二维的画平面上表现大范围的深度,但不能表现小范围变化的深度(即凹凸)。凹凸感只有借着物体的明暗变化方能表现。佛罗伦萨画派认为物体的凹凸感具有头等重要的意义。达·芬奇写道:“绘画的最大奇迹,就是使平的画面呈现出凹凸感。”他孜孜不倦地研究光和影,除了实际观察外,还作理论性的研究。 例如,研究一个球体上的光和影。这种研究工作虽然抽象,但却是一种基本功,彻底掌握之后可以触类旁通。达·芬奇重视理论研究,由此可见一斑。在明暗处理上,芬奇偏爱丰富的层次,首创明暗转移法即画像上由明到暗的过渡是连续的,像烟雾一般,没有截然的分界。 他告诉学生,画人像时最佳的光线是薄暮时分的柔和光,作户外写生时,如假想太阳为薄薄的云层遮掩,可以使人像柔和。他的油画《蒙娜丽莎》和素描《圣安娜》都是明暗转移法的典范。传记家瓦萨里说,达·芬奇的明暗转移法是绘画艺术的一个转折点,这是很中肯的评语。 至于色彩,达·芬奇抱着佛罗伦萨画派所共同的看法,认为色彩从属于光影(暗色画影,亮色画光),因而未给予足够重视。但尽管如此,他对色彩也有许多卓越的见解,例如,关于物体的颜色和光照、和周围物体的颜色都有关系的观察,在某种程度上为法国印象派色彩理论的嚆矢。 在盛期文艺复兴,绘画在以人为本位的人文主义思想的影响下,思想内容和主要形象都渐渐从神转向人。正如当时著名的人文主义者皮柯·德拉·米兰多拉在一篇宣言式的讲演《论人的尊严》里所宣称“人是世界舞台上一件大奇迹”,“人占据着世界的中心”。 所以,反映到绘画上,人也成为当代绘画的中心。达·芬奇在论述绘画来自经验时说,神的本质,灵魂等问题完全和感觉背道而驰,在论绘画的主旨时说“一个画家应当描绘两件主要的东西:人和他的思想意图”,就是这种排除神学,以人为中心的时代精神的反映。当时的艺术大师们以极大的热情研究人体的比例。在他们看来,人体是自然界中最完美的东西,所以,人体的比例必须合乎数学法则:各部分之间成简单整数比,或与圆形、正方形等完美的几何图形吻合。 他们把人体的比例变成绘画、雕塑和建筑中和谐美的基础。人体研究的第二个重要内容就是人体解剖,他们认为解剖学是真实表现人的形态时必须具备的知识。达·芬奇十分重视解剖学,研究这门学问前后有四十余年。他认为人体解剖是了解人体动态的钥匙。他讥笑有些画家不结合人的动作去研究解剖,结果画出的裸像,肌肉块凸起,活象一袋萝卜。 人体动态表情和心理的描写是达·芬奇的艺术的一个要素。达·芬奇认为“运动是一切生命的源泉”,连素描画里的线条也是点的运动的结果。他喜欢用波浪起伏的曲线去安排人物的姿势,就和这一认识有关。对于人的手势和表情,达·芬奇有这样的看法:人在不做作时的动作、手势和表情必定和这人的思想感情相适应。所以,他把动态、手势、表情看成是绘画里揭示人物内心世界的手段,要求画家笔下人物的动作在任何情况下都应当表现它们的思想感情。达·芬奇的这一人体动态理论对后世的艺术理论和实践有深刻的影响。 风景和大自然研究同样是达·芬奇画论中重要的主题。文艺复兴时代的艺术家,以自然为良师益友,从马萨卓起,风景已是绘画的一个组成部分。达·芬奇更是盛期文艺复兴时代大师中,最擅长以风景作背景的画家。在画论的这一部分笔记里,我们可以找到达·芬奇对风景和自然现象的许多壮丽的描写。 总而言之,达·芬奇的绘画论,把他那个时代里和绘画有关的问题几乎统统讨论到了。他是文艺复兴时代伟大的艺术革新家,在构图法、明暗法、透视法和心理描写等方面有巨大的贡献,又是历史上有数的学识最渊博的巨人。那部汇集他毕生经验写成的画论,可以称得上是一部总结了他那个时代绘画艺术的成就的百科全书。值得惊奇的倒是他的许多观点在四百年后的今天看来,还有它的现实意义,可供我们借鉴。达·芬奇的生命是一条没有走完的道路,路上是撒满了未完成作品的零章碎片。他在临终前痛心地说过:“我一生从未完成一项工作。”·达·芬奇独特的艺术语言是运用明暗法创造平面形象的立体感。 天文达·芬奇对传统的“地球中心说”持否定的观点。他认为地球不是太阳系的中心,更不是宇宙的中心,而只是一颗绕太阳运转的行星,太阳本身是不运动的。达·芬奇还认为月亮自身并不发光,它只是反射太阳的光辉。他的这些观点的提出早于哥白尼的“日心说”。甚至在当时,达·芬奇就可能在幻想利用太阳能了。 物理达·芬奇重新发现了液体压力的概念,提出了连通器原理。他指出:在连通器内,同一液体的液面高度是相同的,不同液体的液面高度不同,液体的高度与密度成反比。 15世纪,达·芬奇最早开始了物体之间的摩擦学理论的研究。达·芬奇发现了惯性原理,后来为伽利略的实验所证明。达·芬奇研究了抛物体运动。他认为一个抛射体最初是沿倾斜的直线上升,在引力和冲力的混合作用下作曲线位移,最后冲力耗尽,在引力的作用下作垂直下落运动。 他还预示了物质的原子原理,形象生动的描述了原子能的威力:“那东西将从地底下爆起,使人在无声的气息中突然死去,城堡也遭到彻底毁坏,看起来在空中似乎有强大的破坏力。” 光学设想光的传播由中心向外传播;认为光和水波、声波的运动方式相似,并预见了多普勒效应;认为光的速度是有限的,早于同时期的科学家;设计并进行了针孔成像实验;根据眼球的构造和功能设计了光学仪器。 力学达·芬奇强调力学和数学同样是自然科学的基础,并研究过许多力学问题。他根据实验和观测得出:重物沿它和地心相连的直线下落,下落的速度同时间成正比。在静力学方面,他严格确定了力矩概念:杆上街体的平衡“由它们的重量和距支点的距离决定”,由此总结出计算几何体重心的一般法则。他已知道力的平行四边形法则。在用这一法则研究重物沿斜面运动中,他正确地得到摩擦力的定义。他在观察笔记中写道:物体“都不能自己运动……每个物体在其运动方向上都有一个重量”。物体运动时“对空气的压力等于空气作用于其上的力”。在流体力学方面,他总结出河水的流速同河道宽度成反比,井用这一结论说明血液在血管中的流动。他还运用力学和机械原理设计了许多机器和器械,参加了运河、水利和建筑工程的设计和施工。他通过对鸟翼运动的研究,于1493年首次设计出一个飞行器。 医学达·芬奇以极敏锐的眼光研究解剖学,热情地献身于人体的研究。他在人体解剖学上也取得了巨大的成就,被认为是近代生理解剖学的始祖。在15岁左右,师从韦罗基奥的达·芬奇开始认识人体解剖学。当时韦罗基奥坚持要所有门徒学习局部解剖(topographicanatomy)。在韦罗基奥工作室差不多10年的时间里,达·芬奇研究了人体的基本结构,画下了许多肌肉、肌腱和脸部等的解剖图,还初步涉及解剖对于绘画和雕塑的应用,成长为一位局部解剖的大师,甚至被吸收进了佛罗伦萨画家行会。后来,他得到于佛罗伦斯圣玛丽亚纽瓦医院(hospital Santa Maria Nuova)解剖人体的许可。之后他在米兰马焦雷医院(hospital Maggiore)以及罗马圣灵医院(hospital Santo Spirito,第一个意大利本土医院)作业。1481年至1511年,则与托尔医生(doctor Marcantonio della Torre)共同工作。30年内,达·芬奇共解剖了30具不同性别年龄的人体。当与托尔工作时,达·芬奇准备出版解剖学理作品并制绘了超过200篇画作。 然而,他的书直到1680年(辞世161年)才以《绘画论》为名出版。除人体外,达·芬奇也解剖了牛、禽、猴、熊、蛙以作为解剖结构比较。 达·芬奇画了许多人体骨髂的图形,同时他也第一个具体描绘脊骨双S型态的人。他也研究骨盆和骶骨的倾斜度以及强调骶骨不仅非单一形态,而且是5个椎骨组成。达·芬奇也能卓越的表现头骨的形态以及脑部不同的交叉截面图(横断面、纵切面、正切面)。他画了许多图包括肺脏、肠系膜、泌尿道、性器官甚至性交。他是第一个画出子宫中胎儿(他希望了解“生育奇迹”)同时也是第一个画出腹腔中阑尾的人。此外达·芬奇经常描绘颈部和肩膀的肌肉和肌腱。2005年,达·芬奇的画作激发一位英国心脏外科医师领先发展一个修补受损心脏的新方法。 达·芬奇掌握了人体解剖知识,从解剖学入手,研究了人体各部分的构造。他最先采用蜡来表现人脑的内部结构,也是设想用玻璃和陶瓷制作心脏和眼睛的第一人。英国华威大学临床解剖学教授彼得·亚伯拉罕斯认为,达·芬奇的人体解剖素描,水准至少领先于他所处时代300年。达芬奇500年前利用切片技术和对截取横截面来体现人体复杂结构的方法,与今天医学上的CT和MRI技术非常接近。 达·芬奇发现了血液的功能,认为血液对人体起着新陈代谢的作用,并认为血液是不断循环的。他说血液不断的改造全身,把养料带到身体需要的各个部分,再把体内的废物带走。他曾将蜡注入心脏以观察房室的形状,否定了古罗马医师盖仑的“肺静脉将空气输入心脏”的说法,证明静脉的根源在心脏,并非盖仑所说的静脉起源于肝脏。通过对心脏的研究,他发现 心脏有四个腔,并画出了心脏瓣膜。他认为老年人死因之一是动脉硬化,而产生动脉硬化的原因是缺乏运动。后来,英国科学家威廉·哈维证实和发展了达·芬奇这些生理解剖学的成果。 达·芬奇可说是局部解剖图宗师,不仅研究人体解剖表现杰出,而且在涉猎其他动物解剖时一样表现出色。达·芬奇不只关心身体结构,也关心生理功能,这使得他变成解剖学家和生理学家。他积极寻找外观有明显生理缺陷的人作为模特儿以便画成滑稽的画作,突显生理功能的意义。值得一提的是,达·芬奇可以同时一手作画一手写字。 建筑建筑设计在建筑方面,达·芬奇也表现出了卓越的才华。他设计过桥梁、教堂、城市街道和城市建筑。在城市街道设计中,他将车马道和人行道分开。设计城市建筑时,具体规定了房屋的高度和街道的宽度。米兰的护城河就是他设计和监工建造而成的。1502年,达芬奇离开桑蒂西马·阿努佳塔后,就曾在声名狼藉的罗马教皇亚历山大六世之子凯撒·波吉亚手下担任过军事建筑师及工程师。 2019年美国麻省理工学院(MIT)师生采用3D打印技术,重现达·芬奇在1502年设计的桥梁方案,用微缩模型证明其具备可行性。按照设计图,桥梁长达240米,是当时世界上最长的桥梁。达·芬奇当时是应奥斯曼帝国苏丹巴耶塞特二世之请设计这座桥,可惜由于桥梁造型奇特,巴耶塞特二世无法接受,使得这一设计草图被永久埋没。 建筑理论研究从达·芬奇现存的笔记手稿中,可知他对材料在应力下的性能进行过实验研究。他讨论的这类问题,都是关于柱和梁的强度。 达·芬奇认识到,由一群紧密的柱身构成的立柱所能承受的荷载要比这些柱身各自独立所能承受的荷载的总和大许多倍。他提出了一个证实这一点的实验。让一段竖直的铁丝下端固定,上端加上一个使它开始弯曲的荷载;然后再把两根、四根等等数目的这种铁丝捆在一起,依次给它们加上使之开始弯曲的荷载;比较这些荷载。他似乎从这实验得出了这样的结论:一根高度给定的支柱的承载能力与其直径的立方成正比。列奥那多认为,给定截面积的支柱的承载能力与其高度成反比。他还尝试确定当支柱的高度和直径都变化时,其承载能力将如何变化(1757年欧勒率先用数学方法来处理这一问题)。 达·芬奇还用实验比较了单根大木的梁和由多根同样大木束缚在一起而构成的梁的承载能力。在一例实验中,他发现梁的承载能力与组成它的大木数目成正比,看来他没能把那些大木很牢固地扣紧在一起。但是他正确地确定了,给定截面积的梁的承载能力与其跨度成反比,他还研究了为产生像给定的一段跨度的变位所需要的荷载如何随这跨度而变化。 总之,因其使用方法的粗糙性和笔记未完成的性质,达·芬奇的结果与现代的公式并不总是一致。但他仍被认为是最早超越古代和中世纪施工人员单纯按经验法则处理结构问题的做法而有所进步的人。 机械达·芬奇对机械世界痴迷不已,通过大量的奇思妙想,他把水下呼吸装置、拉动装置、发条传动装置、滚珠装置、反向螺旋、差动螺旋、风速计和陀螺仪等发明设计呈现在世人面前。 达·芬奇早年在佛罗伦萨圣母玛丽亚大教堂安装穹顶灯塔上的巨型铜球时,亲眼目睹了三速提升机等机械装置的效率,深感其中的神奇。1460年达·芬奇随父亲来到佛罗伦萨,开始了他的学徒生涯,同时开始学画。学画的达·芬奇参与安装佛罗伦萨圣母玛丽亚大教堂穹顶灯塔上的巨型铜球,由此接触并感受到了各式各样机械系统的神奇。 由此,布鲁内莱斯基的机械系统设计理念对达·芬奇产生了很大影响。当时一批锡耶纳工程师对达·芬奇的科学世界也产生了重要影响。工程师们设计了一种外形像船的河道淤泥挖掘机,用来清除浅水口的沙砾和淤泥,还有一种能够提高装载量又加快行驶速度的桨叶船。这些锡耶纳工程师的发明,让达·芬奇对机械的魔力产生了巨大的兴趣。 机器人研究设计出初级机器人。最为奇妙的是,达·芬奇还设计了一套方法以做心脏修复手术。 为了认识人类自身,达·芬奇亲自解剖了几十具尸体,对人体骨骼、肌肉、关节以及内脏器官进行了精确了解和绘制。令人惊讶的是,当年达·芬奇连人体循环系统工作机理的概念都没有。更为神奇的是,2005年一名英国外科医生还利用达·芬奇设计的方法做心脏修复手术。不过,解剖学的研究在当时并没有给达·芬奇带来声誉,而是遭到了无数的诽谤。 与此同时,基于人体解剖研究也使得达·芬奇设计出史上第一个机器人。达·芬奇赋予了这个机器人木头、皮革和金属的外壳。为了让机器人运作,他想到了用下部的齿轮作为驱动装置,由此通过两个机械杆的齿轮再与胸部的一个圆盘齿轮咬合,机器人的胳膊就可以挥舞,可以坐或者站立。更绝的是,再通过一个传动杆与头部相连,头部就可以转动甚至开合下颌。而一旦配备了自动鼓装置后,这个机器人甚至还可以发出声音。这个被称作达·芬奇机器人(Leonardo's robot)的设计可能是在1495年完成的,但直到1950年代才被发现。不知这个设计是否要作成实体。 机械车研究达·芬奇长达1万多页的手稿至今仍在影响科学研究,他的手稿被称为15世纪科学技术的百科全书。 很早,达·芬奇就对当时的四轮马车不满。在他的科学世界中,早就有了机动车的影子。事实上,点燃现代机动车发明灵感之火的正是这辆“达·芬奇机械车”。既然是机动车就要考虑动力问题,达·芬奇在机动车中部安装了两根弹簧以解决这个问题。人力转动车的后轮使得各个齿轮相互咬合,弹簧绷紧就产生了力,再通过杠杆作用将力传递到轮子上。为了控制车速,达·芬奇在车身上安装了一个圆盘装置,圆盘表面设置了很多方形的木块,和每个轮子连接的铁杆的另一端与圆盘相接,这就是用于控制车速的装置。圆盘上放置的木块数量越多,与铁杆之间的摩擦就会越大,阻力也越大,轮子的运转速度越慢,行驶的距离越长。当然,达·芬奇也想到了刹车装置。位于齿轮之间有一个木块,拉动绳索将木块卡在齿轮之间,车就可以停止。不过,这辆汽车不能载人,因为仅靠弹簧的动力根本无法行驶很长的距离。同时,达·芬奇还将弹簧巧妙地运用在了钟表设计上。后来大型钟表采用的原理,就是出自达·芬奇的设想。只是在这个设想中,弹簧的弹力被物体的重力所代替,物体向下的重力通过众多齿轮咬合作用被均匀传递,钟表便得以保持匀速运动。 军事机械由于达·芬奇曾任军事工程师,其笔记中也包含了数种军事机械的设计:簧轮枪、三管大炮、人力或以马拉动的武装坦克车、子母弹、军用降落伞、浮动雪鞋、含呼吸软管以猪皮制成的潜水装,甚至还有潜水艇、双层船壳战舰、滑翔机、扑翼飞机和直升机、旋转浮桥等。不过,后来他却认为战争是人类最糟的活动。其他的发明包括了潜水艇、被诠译为第一个机械计算机的齿轮装置,以及被误解为发条车的第一部可程序化行动机器人。此外,达·芬奇在教廷的那些年里,曾计划应用太阳能而使用凹面镜来煮水。尽管达·芬奇大多数的发明在他的生平并未实现,但在IBM赞助下,实作了许多模型在昂布瓦斯的克洛斯宅达·芬奇博物馆展示。2008年4月26日,在瑞士西部城市帕耶讷,36岁的瑞士人奥利维耶·维耶提-特帕使用由达·芬奇设计的金字塔型降落伞从距地面600米高的直升机上成功跳下。 其他1502年,达·芬奇曾为奥斯曼帝国苏丹巴耶塞特二世的土木工程专案制作单一跨距达240米(720英尺)的桥梁草图。这个设计打算让桥梁跨越博斯普鲁斯海峡口的金角湾(Golden Horn)。但因巴耶塞特二世认为无法建设而未实作。2001年,奠基于达·芬奇的设计,威卜琼·山得达·芬奇专案(Vebjørn Sand Da Vinci Project)让此桥以小桥的形式在挪威付诸实行。而在2006年5月17日,土耳其政府决定在实地建设达·芬奇桥跨越金角湾让该桥终究成形。 1490年,达·芬奇将无段连续自动变速箱概念绘制成草图。今日,达·芬奇的变速概念以现代化形式实际使用在汽车上。此外,无段连续自动变速箱也已经在拖拉机、雪上摩托车、速克达机车等使用许多年。 由于着迷飞行现象,达·芬奇作了鸟类飞行的详细研究,同时策划了数部飞行机器,包括了直升机设计图(但因机体本身亦会旋转故无法作用)以及轻型滑翔翼。1496年1月3日,他曾测试了一部自制飞行机器但失败。 达·芬奇所绘的菱方八面体(rhombicuboctahedron),1509年出现在卢卡·帕西欧里(Luca Pacioli)的《神圣比例》(Divina Proportione)中。 在达·芬奇所处的时代,人们越来越重视文件的保密工作。因此,他设计了达·芬奇密码筒。 此外,乐器、闹钟、自行车、照相机、温度计、烤肉机、纺织机、起重机、挖掘机等也是达·芬奇的发明设计。 考古达·芬奇的兴趣之一是化石的研究。在新的期刊论文Palaios,安德烈Baucon表明他是一个有“体化石研究的先驱,”或曾经生物遗骸,与“遗迹化石,如脚印”。 水利达·芬奇对水利学的研究比意大利的学者克斯铁列早一个世纪。为了排除泥沙,他作了疏通亚诺河的施工计划。他设计并亲自主持修建了米兰至帕维亚的运河灌溉工程。由他经手建造的一些水库、水闸、拦水坝便利了农田灌溉,推动了农业生产的发展。有些水利设施至今仍在发挥作用。 地质达·芬奇根据高山上有海中动物化石的事实推断出地壳有过变动,指出地球上洪水的痕迹是海陆变迁的证明,这个思想与300年后赫顿在地质学方面的发现颇为近似。并且在麦哲伦环球航行之前,他就计算出地球的直径为7000余英里。 思想在达·芬奇看来,人类对艺术与科学的认识过程同样“要以感性经验为基础,而且是以最高贵的感觉——视觉为基础”,“我们的一切知识来源于知觉”,“绘画的确是一门科学,并且是自然的合法的女儿”。由此可见,达·芬奇对美的认识不仅建立在朴素唯物主义认识论的基础之上,且带有先于笛卡尔“经验主义”认识论的某些性状,而这种美学思维,也使他在理性与经验中间作了准确的定位。达·芬奇认为,“科学是将领,实践是士兵”,“画家的心应当像什么——画家的心应当像一面镜子,将自己转化为对象的颜色,并如实地摄进摆在面前所有物体的形象”。这表明他对艺术创作的预备阶段持经验主义认识论的观点。但同时,达·芬奇又主张“画家与自然竞赛,并胜过自然”。这表明他已经认识到艺术理想化与典型化的问题。此外,达·芬奇也反对抛弃理性而专注经验的艺术实践,“热衷于脱离科学而专搞实践的人,正如一个水手,登上了一条没有罗盘、没有舵的船,永远拿不准船的方向。实践必须永远建筑在坚实的理论之上。”这句话正是达·芬奇对理性与经验关系的最好注脚。 达·芬奇将科学与实践、理性与经验辩证地统一起来,为文艺复兴以后的美学理论研究提供了一种全新的科学方法和艺术实践观,这是他对于美学的贡献之一。 |