巴金

|

[拼音]:Bajin 现代小说家、散文家。原名李尧棠,字芾甘。“巴金”是他1929年发表《灭亡》时开始使用的笔名。另外还有佩竿、余一、王文慧、欧阳镜蓉等笔名。 创作活动的准备与开端1904年11月25日,巴金诞生于四川成都一个封建官僚地主的大家庭。父亲李道河曾任清政府广元县知县。母亲陈淑芬是巴金的“第一个先生”,除教读古诗词外,还教导他“爱一切的人,不管他们贫或富”(巴金《我的几个先生》)。少年时期在与轿夫、仆人等的密切接触中,不仅初步了解了下层人民的不幸命运,而且得到了正直诚实的生活态度(巴金《我希望能够不再提笔》)。1914年和1917年母亲与父亲相继病逝后,巴金在封建大家庭“和平的、友爱的表面下”,“看见了仇恨的倾轧和斗争”(巴金《家庭的环境》),他目睹大家庭内当权势力的种种丑恶腐朽生活和旧礼教对青年男女的摧残迫害,对封建大家庭的专制王国产生了强烈的憎恨。 1919年五四运动使15岁的巴金“从睡梦中惊醒了”,他“睁开了眼睛,开始看到了一个崭新的世界”;思想和生活都发生了决定性的转折。他因此自称为“‘五四’的产儿”(巴金《觉醒与活动》)。在新文化新思想广泛传播的热烈气氛中,巴金从《新青年》、《新潮》、《每周评论》、《少年中国》中接受了“五四”的科学与民主的思想,也从克鲁泡特金《告少年》、廖抗夫《夜未央》和爱玛·高德曼的文章中,受到了无政府主义思想的影响。在“五四”浪潮冲击下,巴金由最初朦胧的觉醒进而形成了强烈的反帝反封建的民主主义革命要求,尊重人、同情被损害者的人道主义思想,和为追求光明与真理而献身的坚定信仰,为他以后的文学活动奠定了坚实的思想基础。 1920年,巴金考入成都外国语专门学校,并立即投身实际运动。他参加了成都学生反抗军阀统治的集体罢课、请愿活动和进步学生刊物《半月》的编辑工作,发起组织了以无政府主义为指导思想的团体均社,并任《平民之声》周刊主编。1922年7月、11月巴金在上海《时事新报》副刊《文学旬刊》(见《文学周报》)上发表了他最早的新诗《被虐待者的哭声》和散文《可爱的人》等,表现了关注社会生活的现实主义态度,同情被压迫者的人道主义精神,和对于理想的执著追求。初步显示了他的创作特色。 1923年5月,巴金冲破封建家庭的樊笼,到了上海、南京,考入南洋中学及东南大学附属中学学习。1925年夏中学毕业后,到北京报考北京大学,因查出肺病未入考场,即回到上海养病,并参加宣传无政府主义的活动。面对着五四运动以后思想界统一战线的急剧分化,巴金的思想与行动陷入深刻矛盾中。他在南京经历了五卅运动,并从侵略者的暴行中认识到“要打倒帝国主义,须弱小民族自己努力”(《民众》半月刊创刊号)。同时翻译了克鲁泡特金《面包略取》等无政府主义著作,并在《学灯》、《民钟》、《洪水》等报刊上,发表了一系列宣扬无政府主义的文章,一直到20年代末,他以很大的兴趣和精力,从事这方面的文字工作,成为这种社会思潮的一名热情的宣传者。

1927年2月,为了寻找社会解放的道路,巴金到法国留学;先在巴黎,随后迁居沙多—吉里。在法国,他更广泛地接触到各种社会思潮。法国启蒙运动和资产阶级大革命所揭示的民主主义思想对他产生了极大的吸引力,俄国虚无党人的主张和行动也使他深受鼓舞。巴金旅法期间,第一次国内革命战争遭到了失败。他站在民主主义和人道主义立场上,坚决反对国民党血腥屠杀,并对“为主义而死”的共产党人表示敬仰和同情,在政治上与投靠国民党的无政府主义者决裂。1927年8月,美国政府不顾世界舆论的抗议,处死巴金奉为“先生”的无政府主义者、意大利工人樊塞蒂,更使他感到震惊。在极度的痛苦与矛盾中,巴金写下了他的第一部小说《灭亡》,内容描写在封建军阀统治下,一些知识青年的痛苦、抗争和失败。对旧制度发出愤怒的控拆,宣告“凡是曾经把自己的幸福建筑在别人的痛苦上面的人都应该灭亡”(巴金《谈〈灭亡〉》)。但主人公杜大心的思想和行动都带有很大的盲目性。他的英勇行径和牺牲精神都不能触动严酷的反动统治。小说“真实地暴露了一个想革命而又没有找到正确道路的小知识分子的灵魂”(巴金《谈〈灭亡〉》)。《灭亡》有较多的篇幅展开关于政治信仰和人生意义的辩论。它们都是那个时代许多青年焦虑的课题,有关的描写又和作家特有的炽热感情糅合在一起,因此很能拨动青年的心弦。这部小说表明,巴金从一开始就自觉地走上以文学作为武器,向“一切旧的传统观念,一切阻碍社会进化和人性发展的不合理的制度,一切摧残爱的努力”(巴金《写作生活的回顾》)作斗争的道路。作为反帝反封建的不屈战士、热情的爱国主义者、被压迫和被剥削人民的真诚朋友,他的创作从一开始,就与现代文学的主流是一致的。 成熟时期的创作《灭亡》于1929年在《小说月报》上发表后,引起了强烈的反响。1930至1933年间,巴金又创作了《死去的太阳》、《新生》、《爱情的三部曲》(《雾》、《雨》、《电》)等中篇小说。这些小说在主题、题材和人物形象等方面,都与《灭亡》相似,描写了在军阀统治下,“一群青年的性格,活动与死亡”(巴金《〈爱情的三部曲〉总序》)。作品揭露封建军阀统治的残暴,赞美青年人憎恨黑暗现实、追求光明理想和勇于献身的精神,在一定程度上反映了人民反帝反封建的革命要求,激发了读者变革旧现实的热情。其中《爱情的三部曲》,是作家自己最喜爱的作品。同一时期,巴金还写了中篇小说《砂丁》、《萌芽》(因遭禁,改名《雪》自费出版),着重反映矿工的苦难与斗争,开拓了新的描写领域,表达了对于社会最底层的工人生活和斗争命运的真挚关切,也表现了对于社会解放、阶级斗争的更为广泛、深入的思考。

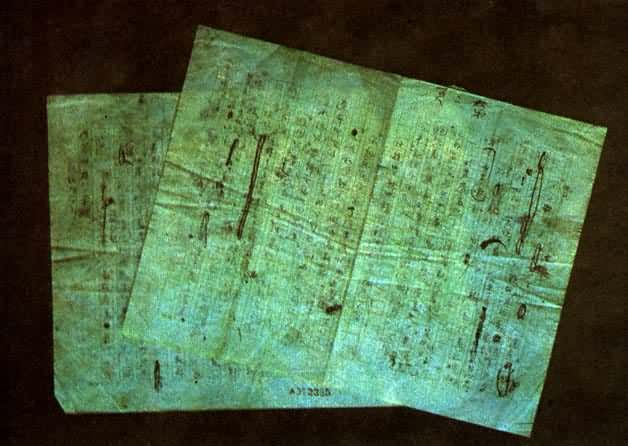

1931年开始,巴金集中力量从事文学创作。“从这一年起我才开始‘正式地’写起小说来,以前我只是在读书、翻译或旅行的余暇写点类似小说的东西”(《〈爱情的三部曲〉总序》)。这一年创作的长篇小说《家》,是巴金的主要代表作(见上彩图)。小说以“五四”的浪潮波及到了闭塞的内地──四川成都为背景,通过一个大家庭的没落和分化,真实地写出了封建宗法制度的崩溃和革命潮流在青年一代中的激荡。小说主要刻画了三类青年男女的形象。觉慧是受到“五四”新思潮冲击的新生的民主主义力量的代表。他对封建家族制度和旧礼教所采取的彻底决绝的态度,体现了“五四”时代对旧的一切表示怀疑和否定的精神。他“夸大地把改革社会、解放人群的责任放在自己的肩头”,更是典型地表现了“五四”时期青年觉醒后的革命情绪。在产生于封建家庭内部的觉慧这样的“新人”身上,巴金寄托了自己的理想与希望,唱出了“青春是美丽的”的赞歌。这个热情大胆地追求进步的青年形象,在青年学生中间激起了强烈的反响。觉新在“五四”新思潮影响下有了初步的觉醒,但他却无力摆脱旧家族、旧礼教的“十字架”,他企图用“作揖主义”与“无抵抗主义”的哲学,“把《新青年》的理论和他们这个大家庭的现实毫不冲突地结合起来”,精神陷入极度的痛苦中,不仅毁灭了自己,常常也伤害了周围的人。巴金在新旧时代交替、新旧势力搏斗的背景下,写出了他作为封建大家庭的“长房长孙”的复杂困难的处境和内心的尖锐矛盾;怀着极大的同情揭示了觉新的深刻的悲剧性,希望唤醒同类青年走上新路。这个人物写得丰满深刻,是现代文学史上一个著名的典型形象。梅、瑞珏和鸣凤,三位从外表到内心都具有“美”的特质的青年妇女,同样受着“五四”新思潮的熏陶,有过幻想与梦,但现实却无情地粉碎了她们的梦,她们终于为封建制度所毁灭。在这类封建家庭牺牲者的形象身上,巴金倾注了他人道主义的同情和悲愤,向垂死的封建制度发出了“我控诉”的呼声。每当写到她们,作家的笔触即变得柔和起来,蕴含着更多的温情,从而增添了作品的诗意。对题材的熟悉和作者感受的深切,使这部作品获得强烈的感染力量。在现代中国,封建宗法家庭的解体是个十分缓慢的过程,不少作家写到过这类题材。巴金的《家》是其中写得最成功、影响也最大的一部作品。在对青年进行反封建的启蒙教育方面,它起了很大的作用,激动了几代青年读者的心灵。

从1929至1937年抗日战争爆发之前,巴金还创作了《春天里的秋天》、《海的梦》、《利娜》等中篇小说,和《复仇》、《光明》、《电椅》、《抹布》、《将军》、《沉默》、《沉落》、《神·鬼·人》、《发的故事》等短篇小说集和童话集《长生塔》。他的短篇,颇多取材外国的作品,除了少数以有关历史文献、传记为素材改编的以外,大多是通过自己在国外生活和与外国友人交往中,观察体验得来的;在广阔的世界舞台上,突出的同样是民族压迫、阶级对立的悲惨现实,反抗不合理统治的英勇斗争,和革命志士的献身精神。不少作品采用了第一人称的写法,包括书信体、日记体等。其中的“我”,或者是故事的中心人物,或者是事态发展的参与者、目击者。他自己说:“我写文章,尤其是写短篇小说的时候,我只感到一种热情要发泄出来,一种悲哀要倾吐出来。……我是为了申诉,为了纪念才拿笔写小说的。”(《我的自剖》)这种写法,的确更便于“倾吐”和“申诉”。来自异域的题材和主观热情的宣泄,都给他的短篇带来浪漫主义的色彩。到了30年代中期,短篇的取材逐渐转向国内动荡的社会生活,转向知识分子、农民的斗争活动,并且出现了抗日的题旨。与早先的作品一样,处处显示出作家对人民的不幸和苦难的高度敏感,弥漫着由此而来的内心不安和痛苦,又激荡着对于美好前景的憧憬和追求。但比前一阶段讲究情节结构和细节描写,加强了现实主义的成分。 巴金又是一个散文家。早在1927年旅法途中,就写成了第一部散文集《海行杂记》,随后又陆续写有《旅途随笔》、《点滴》、《生之忏悔》、《忆》、《短简》等集子。他的散文包括随笔、游记、杂文、小品、回忆录、书信等多种体裁。写得较多的一类是回忆自己青少年时代的生活和思想,说明自己创作的动机和经过的文章,这类散文写得亲切感人,同时提供了许多有关作家生平经历的传记资料。另一类是他在国内国外各地游历时的见闻,用速写的画笔勾勒出畸形社会的众生相,同时也抒发了自己的感触。巴金的散文,把自己的心交给读者,真诚而坦率,从不掩饰自己的爱憎、欢乐和不快。他善于将叙事和抒情融合在一起,虚实相间,挥洒自如,不少篇章写得很有魅力和光彩。巴金的文字清丽流畅,热情洋溢,没有刻意雕琢的痕迹,这种特点在散文中表现得更为充分。 巴金在用自己全部心血为祖国和人民写作的同时,还以极大的热情参加了30年代的进步文化活动。他先后任《文学季刊》编委,《水星》、《文季月刊》主编之一,并任文化生活出版社总编辑,主编《文学丛刊》、《文化生活丛刊》、《文学小丛刊》等,编选并出版了鲁迅、茅盾、郑振铎、曹禺等作家的优秀文学作品,并为培养文学新生力量作出了巨大的努力。 抗战时期创作的新发展1937年8月13日日军进攻上海,抗日战争激发了巴金的爱国主义激情。巴金与茅盾主编《呐喊》(战前《文学》、《中流》、《文季》、《译文》 4种文学刊物的联合刊,后改名为《烽火》),任上海文化界救亡协会机关报、《救亡日报》编委,积极宣传抗战。1938年3月,巴金被选为中华全国文艺界抗敌协会理事。在八年抗战中,巴金辗转于上海、广州、汉口、昆明、成都、重庆、贵阳、桂林之间,和人民同患难共命运,自觉地用笔为抗日民族解放战争服务。 1938至1943年,在迁徙不定的生活中巴金写了小说《火》三部曲(又名《抗战三部曲》),形象地写出了抗战初期和中期一部分小资产阶级知识分子生活的变迁与思想的历程,也反映了作家的思想与心境。小说一、二部描写知识青年在上海、后来在皖西农村的抗日救亡活动。他们幼稚单纯,彼此间也不无矛盾纠纷,却都在战火中得到锻炼,逐渐成长起来。作品洋溢着高昂的乐观精神,寄托着在“火的包围”中民族得到新生的期望。其中的一些人物与作家前期作品中经常出现的主人公有些相似;但全民抗战的热潮把他们从孤独寂寞的小天地和自我矛盾的内心纷乱中,推到了群众斗争的行列,也洗去了那些虚无主义、个人英雄主义的印记。第三部的写作时间与前两部间隔较久,故事情节也与前两部衔接不紧,主要叙述当年奔波于救亡前线的青年到了大后方,沉入平庸的生活,失去了昔日的斗志和热情。它充满着时代的压抑感,借助“一个宗教者和一个非宗教者间的思想和情感的交流”(巴金《〈火〉第三部后记》),鼓励人们相信真理,相信未来,不要为一时的逆流所动摇。

在创作《火》的同时,巴金基于“抗战中要反封建,抗战以后也要反封建”(巴金《关于〈激流〉》)的深刻认识,在孤岛上海写完了《家》的续篇《春》,并续写了《秋》,最后完成了《激流三部曲》的写作。在《春》与《秋》里,不仅进一步展开了高家“克”字辈及其下一代精神堕落的描写,而且通过对周伯涛、郑国光、冯乐山的虚伪、残酷面貌的刻画,加强了对封建制度的批判力量。贯串两部小说的主线是淑英与淑华在觉慧影响下的觉醒与成长;《春》在“春天是我们的”的乐观预言中结束,《秋》结尾增添的健康、明朗的色彩,都显示出巴金在抗日战争的大时代里思想的新发展。 在抗日战争后期及战争结束后,国民党政府加强了国内的法西斯统治。随着对现实生活认识的深化,巴金的创作由初期的热情讴歌抗战转向了对国民党统治区黑暗现实的批判,标志着作家与人民、时代的联系更加密切。他把笔触伸向不为人注意的善良无辜的小人物,描写他们似乎习见的和不可避免的悲剧命运,目的都在控诉与否定国民党统治下“快要崩溃的旧社会、旧制度”(巴金《谈〈寒夜〉》)。中篇小说《憩园》重新出现富贵人家悲欢离合的故事,“替垂死的旧社会唱挽歌”(巴金《〈憩园〉法译本序》);从杨、姚两家的衰败和不幸,抨击了不劳而获的生活的罪恶,写出了旧的家族制度的毒害和必然崩溃的命运,同时也探索着应有的合理生活。小说将互不相关的两个家庭的故事,巧妙地结合在一起,结构上颇具匠心,全书还弥漫着浓厚的抒情气氛,有较高的艺术成就。中篇小说《第四病室》根据作家住院治病的亲身经历和直接观察写成。他把病室作为“当时中国社会的缩影”来写(巴金《谈〈第四病室〉》),通过那些平凡的充满悲剧意味的生活细节,写出了在反动统治下人们的呻吟、挣扎和死亡。长篇小说《寒夜》写于抗日战争末期到解放战争初期。曾经也有过抱负的汪文宣、曾树生夫妇,在经受了战争和艰辛生活的煎熬以后,失去了原先的锐气和勇气。他们渴望平静的生活,但生活的拮据,失业的胁迫,疾病的纠缠,却在他们心灵上以及彼此关系上蒙上沉重的阴影,使他们陷入无休止的琐屑冲突与精神折磨,导致家破人亡的悲剧。作家说:“我有不少象汪文宣那样惨死的朋友和亲戚。我对他们有感情。……也因为自己眼看着他们走向死亡无法帮助而感到痛苦”,“我要替那些小人物伸冤”(巴金《谈〈寒夜〉》) 。小说带有巴金作品一贯的控诉意味,但他把这种感情渗透在社会生活的具体细致的刻画中,写得含蓄深沉,这个平凡的生活悲剧所揭示的是那个寒夜一般的年代里人们普遍经受的苦难。《寒夜》是巴金又一部重要代表作。

在这个时期的短篇小说中,留下了作家思想跋涉、艺术追求的同样足迹,战争初起时的作品,散发着歌颂抗战的英雄主义气息;到了40年代中期的收入短篇集《小人小事》的各篇,则将视线转向街头巷尾的日常生活场景,从小市民的平庸和空虚,透视社会的霉烂和崩溃。严酷的现实使作家笔下的生活与人物都失去了在这以前他的大多数作品所特有的热情憧憬的“梦的世界”;作家主观热情的宣泄,也融入关于社会生活的客观描绘和人物性格的真实刻画,表现出严峻的现实主义风格。 巴金在抗日战争、解放战争时期的散文集有:《控诉》、《梦与醉》、《旅途通讯》、《感想》、《黑土》、《无题》、《龙·虎·狗》、《废园外》、《旅途杂记》、《怀念》、《静夜的悲剧》等。其中,根据奔走各地见闻写成的通讯不但留下了作家本人颠沛流离的生活记录,而且着重描写日本侵略者给中国人民带来的灾难和人民的不屈意志,字里行间跳动着全民抗战的时代脉搏。从抗战爆发前夕起,巴金开始散文诗的写作,最初多以饱含诗意的笔墨,阐释关于人生哲理的思索和领悟;随后又以同样的诗一般的语言,摄下生活的一些片断,勾勒社会上的某种现象。这些篇什,为数不多,却以文字凝炼,含义深远,显示出作家的又一种艺术风采。忆念抗战期间亡故的亲友的文章,情意深挚,语调朴素,充分表达了作者对这些平凡的人那纯洁美好心灵的崇敬。作为作家生活与思想感情的真实记录,这些散文充满了动荡时代所特有的愤激、焦躁、痛苦、不安,以及对独立与自由、光明与幸福的新时代的期待。

为新时代歌唱随着中华人民共和国的成立,巴金的创作进入了一个新的阶段:他用写惯苦难的笔写新的世界,新的生活与新的人。作品中不再充满忧郁,处处洋溢着新时代的欢乐与喜悦。 1952年与1953年,巴金两次赴朝鲜前线体验生活,为他的创作打开了新的天地。描绘“新中国的新人──保卫和平的志愿军战士的伟大的面貌”(巴金《衷心的祝贺》),成为巴金建国后30多年创作的主要题材和主题,这方面的作品大都收集在通讯报告集《生活在英雄们的中间》和小说集《英雄的故事》中。在报告文学《我们会见了彭德怀司令员》、短篇小说《军长的心》和《团圆》里,巴金成功地刻画了中国人民志愿军指挥员的形象;他更为倾心的仍然是充满青春活力的青年人──“笑起来象小孩,打起仗来象雄狮”(巴金《魏连长和他的连队》)的志愿军普通战士。他的描写深入到火热的战场与战士的日常生活中,努力挖掘着新中国青年一代丰富而美好的内心世界。在报告文学《坚强的战士》、短篇小说《黄文元同志》、《李大海》里,他塑造了张渭良、黄文元、李大海等平凡而伟大的青年英雄形象,歌颂他们“一人吃苦,万人享福”的忘我精神和为祖国“牺牲一切甚至自己生命”的高贵品质。他们来自工农群众,健康、坚强、开朗,在精神气质上完全不同于作家20、30年代笔下的英雄人物。他在这些人物身上看到了人民的力量和祖国的明天;原先那种忧郁痛苦的感情完全消失,而代之以明朗、乐观的基调。在作品里,作家把读者当作朋友,倾吐着自己最深的感情;不可抑制的感情激流浸透在朴实、真挚的叙述中,有一股娓娓动听的感人力量。 这一时期,巴金创作了大量散文特写,唱出了对人民当家作主的新时代和欣欣向荣的祖国的赞歌。巴金所固有的爱国主义激情与对于社会主义制度的热爱结合起来,闪烁着新时代的思想光辉。散文《我们伟大的祖国》、《“上海,美丽的土地,我们的!”》、《忆个旧》,在描写新社会的新风貌时,时时回顾旧时代作品中人物的不幸命运和作家的苦闷与痛苦,在强烈对比中更显出感情的深沉。特写《廖静秋同志》与《一场挽救生命的战斗》用感人肺腑的事实讴歌了新中国人民内在的精神力量与崭新的人与人的关系,在深刻的思索中给人以巨大的鼓舞。 中华人民共和国成立后,巴金多次作为中国人民的文化使者访问波兰、苏联、德意志民主共和国、日本和越南,出席保卫世界和平大会、亚洲作家会议、第八届禁止原子弹、氢弹世界大会等重要国际会议。巴金用优美的散文记录了他的真实感受和见闻,激情澎湃地歌颂了各国人民之间的友谊,赞美了世界人民反对帝国主义侵略、争取世界和平与人民胜利的斗争精神。《从镰仓带回的照片》、《富士山和樱花》等篇以浓郁的诗情、深远的意境,为广大读者所传诵。巴金坦率、自然的文笔可能更适于散文的写作。这个时期他的创作以散文为主,并在散文艺术上作了很多追求。形成了将叙事、抒情、议论融为一体、从容自在的风格。 “文化大革命”期间,巴金受到残酷迫害,但对于社会主义祖国与人民始终充满信心,在极端困难的情况下重译了屠格涅夫的《处女地》,并着手翻译赫尔岑的《往事与随想》。在中国人民取得了粉碎江青反革命集团的伟大胜利以后,巴金最主要的作品是记录他的“真实思想和真挚感情”(巴金《〈随想录〉后记》)的随笔《随想录》。他推心置腹地与读者交流自己对祖国和人民命运的深沉思索,并坦率诚恳地进行自我解剖,显示出作家正直而光明磊落的品格。此外,还写了11篇回顾自己一些作品写作过程的《创作回忆录》,以及其他一些散文。这些作品,仍激荡着青年的热情,同时还增添了长者的睿智。1979年以后,巴金还多次率代表团到日本、法国、瑞士和瑞典等国,参加国际笔会、世界语大会等会议和参观访问,为推动国际文学交流,增进中国作家、人民同世界各国作家、人民之间的了解和友谊,作出了新的贡献。1980年12月,巴金首倡建立中国现代文学馆,这一具有远见卓识的倡议,得到许多作家的赞同和支持,并受到中国共产党和人民政府的重视。为了筹建该馆,他捐赠巨款,并陆续捐献珍藏的书刊、手稿、照片等3000余件。他还把自己保存多年的外文书刊捐赠给北京图书馆。他关注和支持旨在繁荣文学创作的各种活动,多次抱病热情撰文,推荐、鼓励新人新作,表现出对于发展社会主义文学事业的极大热忱。这一切,都赢得了广大读者的热爱与尊敬。他于1982年获意大利“但丁奖”,1983年获法国的荣誉军团勋章,1984年10月,香港中文大学授予他荣誉文学博士学位。1985年5月,美国文学艺术研究院授予他名誉外籍院士称号。中华人民共和国成立后,巴金多次被选为中国文学艺术界联合会全国委员会副主席和中国作家协会副主席。1980年4月当选为中国笔会中心主席,1981年12月和1984年12月两次被推选为中国作家协会主席。

鲁迅曾经说过:“巴金是一个有热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家”(《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》)。他在60年的创作生涯中,先后写下约 500万字的著作。一些作品先后被改编成话剧、电影、电视剧和其他戏剧。中华人民共和国成立前的作品,大都收集在由巴金编辑、人民文学出版社于1958至1962年出版的14卷《巴金文集》中。中华人民共和国成立后的作品,主要有:《华沙城的节日──波兰杂记》(散文集,1951)、《慰问信及其他》(杂文集,1951)、《生活在英雄们的中间》(报告文学集,1953)、《英雄的故事》(短篇小说集,1953)、《保卫和平的人们》(报告文学集,1954)、《谈契诃夫》(随笔集,1955)、《明珠和玉姬》(短篇小说集,1957)、《大欢乐的日子》(散文特写集,1957)、《友谊集》(散文、随笔集,1959)、《新声集》(自选建国十年文学创作集,1959)、《赞歌集》(散文特写集,1960)、《李大海》(短篇小说集,1961)、《倾吐不尽的感情》(散文集,1963)、《贤良桥畔》(散文集,1964)、《巴金近作》(散文、小说集,1978)、《爝火集》(自选建国三十年散文集,1979)、《随想录(第一集)》(散笔集,1980)、《巴金近作(第二集)》(散文、随笔、序跋集,1980)、《探索集(随想录第二集)》(随笔集,1981)、《创作回忆录》(回忆录,1982)等,四川人民出版社还出版了10卷本的《巴金选集》。巴金还是一位热心介绍外国作品的翻译家,从20年代到80年代,他以优美的文字翻译了俄、法、英、美、日、德、意、匈牙利、波兰等国作家作品。他的作品曾先后被译成日、苏、英、法、德、匈牙利、波兰、捷、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、瑞典等国文字,也赢得了国外读者的喜爱。 关于巴金研究的资料对于巴金作品的评论,始于20年代末《灭亡》问世以后不久。从这时到40年代后期,发表过不少评论文章,作者有叶圣陶、李健吾(刘西渭)、王淑明、老舍、茅盾、赵景深、巴人等。50年代,评论界开始全面考察和评价巴金的思想及作品,王瑶的《论巴金的小说》和杨风的《巴金论》是当时影响较大的文章。1958至1959年,在“左”的错误思想指导下,在全国范围内开展了对巴金作品的讨论和批判,较有代表性的是《巴金创作评论》(北京师范大学中文系巴金创作研究小组)和《巴金创作试论》(武汉大学中文系三年级巴金创作研究小组)。这种倾向,在“文化大革命”期间更有恶性发展,导致对巴金及其作品的粗暴批判和全盘否定。 1978年以后,巴金研究进入新的阶段,发表了大量综合的和专题的研究论文,陆续出版了《巴金评传》(陈丹晨)、《巴金民主革命时期的文学道路》(李存光)、《巴金的生平和创作》(谭兴国)、《巴金创作论》(张慧珠)等著作。 国外的评论研究,有法国明兴礼的《巴金的生活和著作》,美国奥尔格·朗、内森·K.茅和苏联尼科尔斯卡娅等人的专著。日本发表过饭塚朗、立间祥介、常石茂、嶋田恭子等编写的多种巴金年谱。

|