动物的智力

|

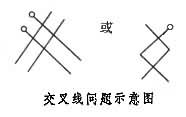

[拼音]:dongwu de zhili [外文]:animal intelligence 动物个体的学习能力或动物个体通过自身的经验改变适应行为的能力。按照传统观念,应把动物的本能行为排除在智力之外。在测定人的智力水平时,一般总是根据个体的学习成绩和解决困难问题的能力来评价其智力的高低,当心理学家比较在系统发展上等级不同的动物的智力时,也采取这种通俗的评价标准。最早采用学习实验的方法比较不同物种智力水平的心理学家应推E.L.桑代克。他给不同的动物设计了各种学习问题,以观察它们的学习过程和成绩。例如,他给猫设计的问题箱,可观察到猫学会找到开门的关键的过程和方法。他发现猫最初的行动是盲目地抓挠,在练习过程中逐渐淘汰无效的动作,最后保留了打开门闩的关键动作。这种学习方式被称为“尝试错误”的方法,并概括成为练习和效果律。以后他观察到蟹、鱼、龟、狗、猴甚至婴儿的学习也是尝试错误式的。其间的差别只在淘汰错误行为的速度上。桑代克给动物设计的学习情境,无疑限制了动物充分发挥其能力的可能性。而且智力水平也不能凭一种学习成绩来判断,至少应当看一看一种动物在几种情境下的学习情况,或者比较几种动物在同一情境下能学会些什么,或能解决何种性质的问题。通过一些可供比较的实验可说明动物物种之间的智力差别。 经典条件作用的实验这是考察动物能否通过经验对一个原来不作反应的刺激发生反应,也叫联想学习。例如,如果每次给狗喂食前都给以铃声刺激,几次之后狗就会对铃声产生分泌唾液的反应。这说明狗有联想学习的能力。有的研究者认为单细胞动物如草履虫,也有联想学习的能力。如果用铂丝蘸细菌喂草履虫,多次之后,它们便会聚集在干净的铂丝周围。但也有人认为,草履虫的这种类似条件反应的行为可能是一种摄食行为的后效保持,而不是对铂丝的条件反应。此外,实验也可以证明,联想学习的能力在扁虫身上也是存在的。 一般人可能会认为形成条件反应的速度可以说明智力的高低,许多实验证明这种设想是有问题的。在一种动物身上建立不同性质的条件反应所需要的训练次数差别是很大的。例如,家兔形成条件的血管反应需要练习30次,形成眨眼的条件反应则需要练习500次。而给鱼、蟹、蚯蚓和其他无脊椎动物建立防御性条件反应就不需要如此多的练习次数。大鼠吃过一次有毒的食物之后,如果中毒(呕吐)而不死,下次它绝不再吃这种食物。这是一种异乎寻常的一次形成的防御性条件反应(食物的嗅、味刺激和吃过毒物十几分钟之后所产生的痛苦感觉之间的联想),也是大鼠的一种特异的适应能力。如果用电击鼠脚作为无条件刺激和食物配合,即使两种刺激之间的间隔很短(1秒或2秒),大鼠也不能在一次经验之后就对食物发生条件性的厌恶反应。所以说食物的嗅、味觉和内脏的感觉容易建立联系是大鼠的物种的特异能力。蟾蜍和食虫的鸟类也有这种能力,但它们主要是靠视觉来形成对有毒食物的厌恶反应的。由上述事实看来,联想的学习能力在多数动物中都有。但不能一般地单凭某一种条件反应形成的速度来评判某种动物的智力水平。 洞察能力的测验测验这种能力在低等动物中是有困难的。对高等动物,则有几种可供比较的实验,①迂回途径实验:这种实验的设计是在被试动物和引诱它的食物之间设置障碍(如铁丝网),动物必须找到绕过障碍的途径才能得到食物。在这种实验中发现,鸡往往直冲阻挡它的铁丝网或在铁丝网前来回地走,只有凭偶然的机会才能找到通往食物的途径。狗和黑猩猩则很容易看出绕过障碍的途径。在比较复杂的情境中,例如,从一个较高的窗口扔出食物,狗会从窗口跳出去取食。只有在这种企图受挫之后,它才会从屋门出去绕到食物落下的地方;黑猩猩在这种情境下,则不看窗户,直接向屋门走去。 (2)交叉线问题:这种实验是把2~4条绳子放在一起,或平行或以不同方式交叉起来,其中一条的远端系以食物,测验被试动物能否选择系有食物的绳子。这类实验证明猴子能解决较简单的交叉线问题(见图)。

浣熊在学习之后能在两条平行线中选择系有食物的那一条线。狗、猫都不能解决这类问题。岩松鼠能学会在一列平行线中选择远端系有食物的一条,而且在所测试的4只松鼠中有1只甚至能学会选两条交叉线中一条系有食物的线。 上述两种实验可看出洞察问题的能力和系统进化的等级大致是一致的。但也有例外,如松鼠表现较高的识别能力,也可能是适应其特殊的生活条件的一种特异能力。 反转学习这是考察动物灵活性的实验。主要的方法是训练动物辨别两种刺激,一般是两个图形。走近或触动其中的一个可得到食物,走近或触动另一个则得不到食物。前者称为正刺激,后者称为负刺激。当动物学会辨别反应之后,再将正负刺激颠倒过来。观察动物转变习得反应的速度。有时可以重复地颠倒。在重复颠倒的实验中发现,鸟和哺乳动物改变反应的速度(练习次数),随着重复颠倒的次数而加速。在多次重复之后,经过一次试选,辨别反应就会反转过来。龟的空间辨别反应的反转也比较容易,但其视觉辨别反应的反转则是不成功的。鱼和章鱼也表现有反转辨别反应的能力,但比较迟缓,需要更多的训练次数。这说明低等动物改变行为的能力较低。 掌握某种规律的学习有几种实验是观察动物能否从经验中形成某种“概念”,从而找到了解决某一问题的正确方法。 (1)概率的学习:比较简单的是空间辨别。例如,让动物选择左边的一个物体,或走向左边可以有更多的机会得到食物,而选择相反的一边得到食物的机会较少。假定两边得到食物的机会的比率小于100:0,鱼和蟑螂的左右选择是随机的;龟、鸽、大鼠和猴子的左右选择比率则与从左右可能获得食物的概率相似。 (2)奇偶选择:给动物3个选择物,其中两个在形状、大小或颜色方面相同,另一个则与它们不同;3个物体随机排列,训练动物选择其中与两个不同的那个。实验发现,大鼠学习这种选择方法是很困难的。猴子则很容易学会。而且猴子还能学会当 3个物体呈现在亮背景上时选择单一的颜色,呈现在暗背景上时选择单一的形状。如果选择物增加到4个,猴子的学习就困难了。关于奇偶选择的成功是否真是一种概念的形成,也存在着争议。学习的成功也许只是由于猴子对刺激物的突出特点的高度敏感性在训练中得到了加强。 (3)学习定势:准备很多对物体,一对一对地交给动物选择。观察动物在经过多少对的选择练习之后,能够在换了新对之后,立刻选择有食物奖励的那个物体。在这种实验中对最初几对的选择正确率是很低的。随着一对一对地练习,有的动物可在换了新对时能知道,如果第1次推的物体下面有食物则继续去选择它,如果第1次推的物体下面没有食物,第2次就得去推另一个。这被认为是掌握了“赢则不换,输则换”的规律。从这种实验得到的结果可以看出,完成这种学习任务的速度与物种的系统发展的等级有明显的相关。 但也有的结果表明大猩猩的学习速度反而在恒河猴之下。因此可能有某些动物因不适应这种实验情境而使学习成绩受到影响。 结语在实验室中用难度不同的各种学习任务测验动物物种之间的智力差别,虽然可得到一些结果反映出系统等级高的动物比等级低的动物能完成较难的学习任务,但另一方面,每一种动物都有其特殊的生存条件和相应的适应能力。它们在运动能力、感知特征以及生活习性等方面均有差异。因此,难得有一种实验设计能适合各种动物的习性。凭一种实验来比较各级动物之间的智力水平,必然是有局限性的。此外,在实验室中用主试者主观设计的学习任务来测验动物的智力,是假定在各种动物中存在着可供比较的一般的智力因素,但却忽略了各种动物在其适应特殊的生存条件中演化出来的特殊能力。有的研究者认为这种能力是为适应特殊生存条件进化来的,因此提出了适应的专化系统的概念。认为动物的行为和能力常常包含着许多专化的子系统的运用。每种专化系统最初只用于解决一种生活问题。在系统发展过程中,有的专化系统增加了通用性,即可以用来解决多种问题。动物智力的发展就是一些适应的专化系统的通用性的增加,这与脑的发展、脑内神经元线路的复杂化和功能联系的灵活性是密切相关的。因此,大脑皮层越发达的动物其智力水平越高。

|