语言

|

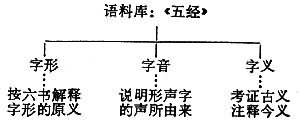

[拼音]:yuyan [外文]:language 人类特有的一种符号系统。当作用于人与人的关系的时候,它是表达相互反应的中介;当作用于人和客观世界的关系的时候,它是认知事物的工具;当作用于文化的时候,它是文化信息的载体。 语言的特点动物如蜜蜂、金丝雀、黑猩猩等都各有其信号系统,但是比之人类语言有如下的不同: 动物的鸣叫或体势,是一个不可分离的连续体。人类语言不管是哪一种和哪个民族的,都可以分离出音位和词。 动物的呼叫声限于几个或几十个,它的信号系统是封闭性的。人的语言系统是开放性的,并且可以按一定规则把音位和词组合起来,生成无限的句子。 动物的信号主要以直接刺激为条件,人类的语言不同。人们能对即将来临的刺激作出反应,如“快躲开!”,也可以远在刺激发生之前作出反应, 如“后果危险!”,也可以在碰到刺激时作出消极反应,如“不理这些!”。动物的信号系统基于本能,人的语言基于理智。 动物所得的经验,不能传给后代。人类因为有语言,可以把信息传到远方,也可以传给下一代。知识的积累,文化的形成,是有了语言才可能的。 由此可见,人的语言有 4个特点: (1)可分离性,②可组织性,③理智性,④可继承性。其中最重要的是可分离性和理智性。没有可分离体,就没有可能按规则组成大大小小的语言单位。没有人的理智,就不可能既有应用规则,又有选择符号的自由,使语言成为一个开放性的、能表示各种思想感情的符号系统。 在语言这个符号系统中,符号与符号之间的关系受规则制约,这可以用两条轴线来说明:横线代表组合关系,竖线代表聚合关系。 横线的组合关系“这小姑娘有她的办法”这个句子运用了三条组合规则: (1)“这小姑娘”与“她的”在数的范畴上互相照应 (不能改说“她们的”)。 ②“有”是及物动词,后面要有宾语(“她的办法”不能省去)。 (3)“有办法”只能是人,不能是物,“这小姑娘”作为主语,在语义上符合这个要求(不能说“这抽象性有她的办法”)。 横线组合体现了语言的规则性。 竖线的聚合关系 例如下面这三个句子: 甲 乙 丙 这小姑娘 有 她的办法。 张永华 提出了 自己的方案。 我家那孩子 想出了 一个主意。“这小姑娘”可以被“张永华”、“我家那孩子”代替;“有”可以被“提出了”、“想出了”代替;“她的办法”可以被“自已的方案”、“一个主意”代替。这里甲、乙、丙三组中的那几个单位,彼此间有聚合关系。选择哪一个,主要由语义决定,不由语法决定,因此与组合关系不同。 竖线聚合体现了语言成分的可替代性和可选择性。 语言的功能语言的功能可以从三方面考察。 人与人的关系语言是社会的粘合剂。见面时有说有笑,谈谈天气,拉拉家常,是社会对它的成员的要求。语言又是传输信息的工具。民主、法制、教育的实施有赖于语言作为中介,科学的传布有赖于通过语言获得信息并进行处理。 人与世界的关系语言是认知世界的工具。语言中的实词(表示方位、时间、数量、性别、年龄、品质等)是人对事物的分类,虚词(已经、再、被、和、可是、如果等)是人给事物过程和事物关系加上的标记。语言又是艺术地描写世界的中介。苏东坡的诗“我持此石归,袖中有东海”,用艺术手法表现出非凡的想象,富有感染力,不同于认知世界的客观描写。 人与文化的关系语言是文化的载体。人是文化的创造者和保持者;他认知世界,描写世界,并利用语言(包括口头的和书面的)把经验储存下来。 语言的发生这里讨论的是人类创造语言要有什么客观条件,经过多少发展阶段,大约在多少万年前。 中国古代语文学家(如许慎)认为:人先要认知世界,然后获得语言文字的资源;人对事物命名,这就有字。字是形和声相结合的,能独立滋生,于是从有限的物像产生无限的字。 早期人类学家认为:随着人类的进化,发音器官逐渐完善,清晰的语言成为可能。随着复杂工具的发明,出现了群体劳动,也出现了用语言指挥群体劳动的社会现象。随着火的发明,部落增多,部落之间的信息交流促进了语言的发展。 现代人类学家认为:一切生物都有某种心智,心智是在漫长的历史时期里发展的, 大体上可以分 4个阶段: (1)简单反射阶段,如射向眼睛的光线逐渐增强,瞳孔就逐渐收缩,这不受意志的影响。 (2)条件反射阶段。巴甫洛夫的著名实验表明,不用具体事物(食物),只用符号(铃声),也能使狗流出唾液,其条件是过去每次给食时都有铃声伴随。 (3)工具阶段,如黑猩猩的手够不着香蕉,能用棍子把香蕉打下来,表明对外部世界有了一定的控制能力。 (4)符号阶段,即使用语言符号对外部世界进行控制,这只有人才能做到。经过精心训练的黑猩猩,只能使用几个语言符号,只有人能够用有限的符号表达无限的思想,治理外部世界。人类是什么时候才进入第 4阶段的呢?据出土化石推测,人类进化过程如下: (1)手巧的人,即能使用工具的人,生存于180万~240万年前; (2)直立的人,生存于30万~ 150万年前; (3)智慧的人,从30万~10万年前开始。考古学家从后者的墓地里发现巨兽的骨化石,推测那时已有群体猎捕,需要语言来进行指挥,这个时候的人开始有了语言。不过,这个问题今天还在探索中。 语言的模式如同化学有分子模式,数学有方程式一样,语言学也有它的结构模式。语言学家之使用模式,是用自然科学方法研究语言的一种努力。 古典语言学(或称语文学)没有明确地提出模式,但是后人可以根据他们的研究,构拟出一种模式。 中国古典词汇学的模式以许慎《说文解字》(公元100)为代表。 目标:语言文字教育;解释语言文字的起源,辨明古字形义,纠正当时文字书写的谬误。 研究重点:字形的解释,字音的考订,字义的注释。 模式:  希腊古典语法学模式

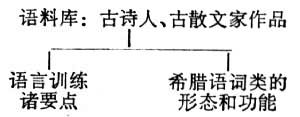

希腊古典语法学模式

以希腊狄奥尼西奥斯《语法规则》(约公元前 100)为代表。 目标:语言教育,以古代诗人和文章家作品为规范。 教育项目:朗读;语调;标点;字母;音节:长音节,短音节,普通音节;词的定义,句子的定义;词类:名词,动词,动词变位;分词,冠词,介词,副词,连词,代名词等。 模式:

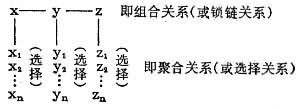

从以上可以看出中西古典语言学的不同:中国重识字,重语源;希腊重朗读,重词类识别。文字不同,产生了不同的语言学传统。 索绪尔的组合与聚合模式现代语言学的语言系统观念的确立,首先应归功于F.de索绪尔。索绪尔的组合和聚合观念,形象地说明了语言的系统性。用图形表示:如以x、y、z代表句子的主要成分,那末x→y→z是组合关系,x1、x2、…、xn是聚合关系。索绪尔这一理论不仅适用于语法,也适用于语音和词汇。从1916年开始,经过50年的时间,他的理论终于得到后代学者越来越深的理解和越来越广的应用。  乔姆斯基的转换生成模式

乔姆斯基的转换生成模式

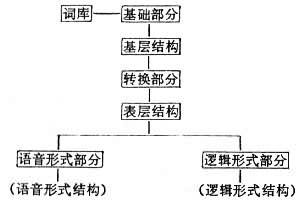

N.乔姆斯基这一理论在1957年提出的时候,曾被认为是语言学界的革命。在他之前,语言学家致力于构拟语言的结构或纵论语言的功能。 乔姆斯基认为,构拟和纵论并不重要,重要的是如何解释人能说出那么多的各不相同的句子。他把句子的生成性看作语言最大的特点,而语言学家的首要任务即是解释这一奇妙而复杂的生成现象。为此,他创造了句子的“基础部分”的概念。由基础进入基层结构,经过转换,表现为表层结构,即言语。1957年后,他曾多次修改自己的理论。1982年他所拟的图式如:

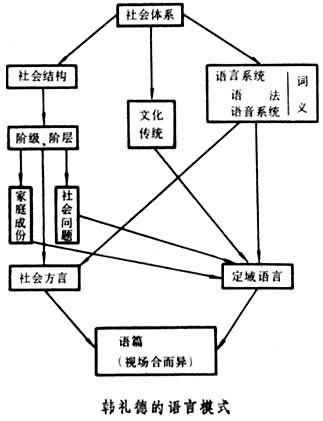

乔姆斯基最初提出的转换生成之说,把语言学从L.布龙菲尔德的结构主义下解放出来,确有革新的功劳。但是乔姆斯基的模式一直在不稳定状态之中。有人斥之为修修补补,有人誉之为不断革新,但是他的理论系统的附加条件愈多,解释力量也愈显薄弱,这是明显的。 韩礼德社会语言学模式韩礼德认为乔姆斯基所研究的对象是一个只在对语法学家说话的人,不是在社会里和一般人说话的人。乔姆斯基在书房里研究语言,只看重句子的语法性,但语言在社会上使用,还必须考虑句子的可接受性。 乔姆斯基所研究的是拟想的人,韩礼德所研究的是实在的人。乔姆斯基所追求的是一个规则体系,以说明人的心智在语言中的活动;韩礼德把语言当作语义的蕴藏,目的在于分析这一蕴藏如何表现为语言。他研究的既是社会里的人,他的模式就不可能不是二元的,即以社会结构为一方,以语言系统为另一方。(如图)是韩礼德的语言模式(1978,经过简化)。

可以看出,两个模式相比,乔姆斯基的模式抽象得多,也单纯得多,能够解释句子的生成性;韩礼德的模式说明了语言的社会性,但社会由多种因素构成,不易理出头绪。在韩礼德看来,乔姆斯基避繁就简,“是哲学上简化主义(reductionism)的表现”。乔姆斯基则认为,社会语言学仅是罗列现象,缺乏解释力。 美国W.布赖特的文化模式这一模式不象韩礼德那样以社会为一方,以语言为另一方。它以语言行为为语言之一翼,而以语言内容为语言之另一翼,目的在说明语言和文化的关系。

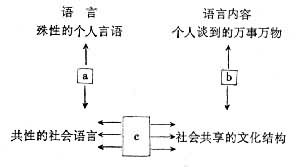

布赖特模式中的嘚把语言分为个人的言语和社会的语言,这与索绪尔的学说相同,但模式表明两者是互相渗透的,立论比索绪尔完整。嘝语言内容,分为个人谈到的万事万物和社会共享的文化结构,纵线说明互为影响,横线与殊性的个人言语及共性的社会语言相当。嘪说明社会共享的文化结构与共性的社会语言以多种渠道相互影响。这一模式说明言语和语言,语言和文化的关系,有可取之处。 现代语言学家从不同的语言观出发,提出不同的语言模式。注重语言内部关系的学者以深探自许,注重语言外部关系的学者以实地调查见功夫。这两方面的研究仍在发展。

|